【作品基本信息】

| 作者 | 黄庭坚 |

| 品名 | 宋四家墨宝册-致云夫七弟尺牍 |

| 朝代 | 北宋 |

| 文件大小 | 17.99MB |

| 分辨率(DPI) | 300×300 |

| 像素大小 | 2831×2119 |

| 尺寸(CM) | 23.96×17.94 |

| 作品数量 | 1 |

| 作品收藏 | 台北故宫博物院 |

| 图片格式 | 默认提供TIF和JPG两个版本 |

基本数据

| 藏品类型 | 书法 |

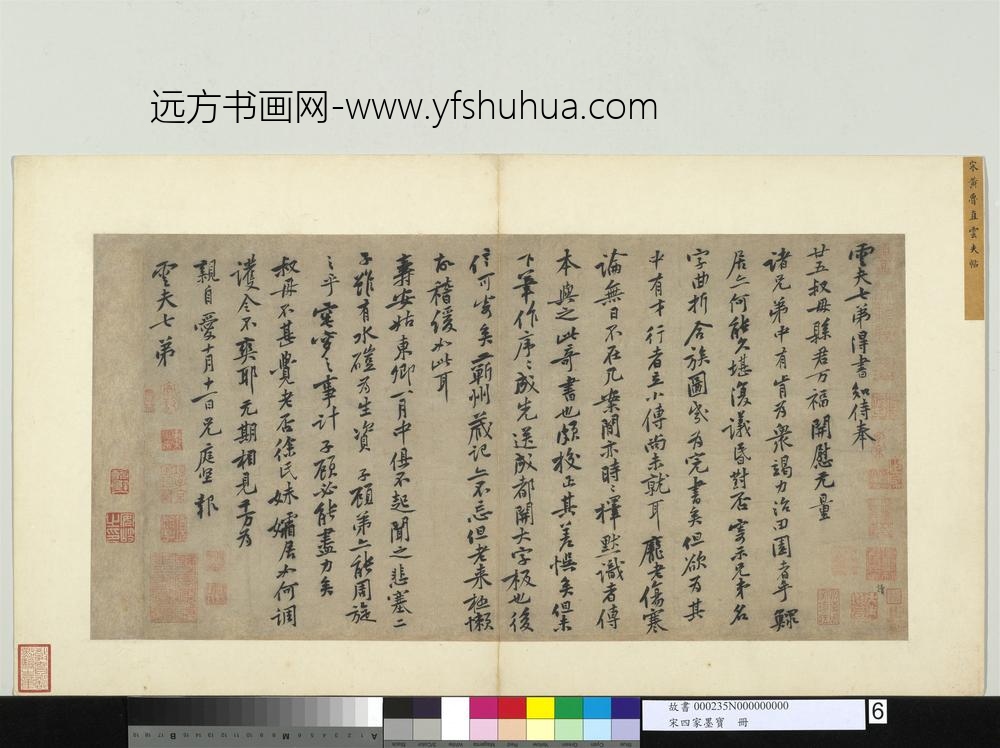

| 品名 | 宋四家墨宝 册 宋黄庭坚致云夫七弟尺牍 Letter to Brother Yunfu |

| 分类 | 法书 |

| 作者 | 黄庭坚;Huang Tingjian |

| 书体 | 行楷书 |

| 数量 | 一幅 |

| 作品语文 | 汉文 |

| 释文 | 云夫七弟得书。知侍奉廿五叔母县君万福。开慰无量。诸兄弟中。有肯为众竭力治田园者乎。鳏居亦何能久堪。复议昏对否。寄示兄弟名字曲折。合族图。几为完书矣。但欲为其中有才行者立小传。尚未就耳。庞老伤寒论。无日不在几案间。亦时时择默识者。传本与之。此奇书也。颇校正其差悞矣。但未下笔作序。序成先送成都。开大字板也。后信可寄矣。蕲州藏记亦不忘。但老来极懒。故稽缓如此耳。寿安姑东卿。一月中俱不起。闻之悲塞。二子虽有水硙为生资。子顾弟亦能周旋之乎。窀穸之事。计子顾弟能尽力矣。叔母不甚觉老否。徐氏妹孀居。如何调护令不爽耶。无期相见。千万为亲自爱。十月十一日。兄庭坚报云夫七弟。 |

典藏尺寸

| 【位置】 | 【尺寸】(公分) |

| 本幅 | 32.1×65.5 |

质地

| 【质地位置】 | 【质地】 |

| 本幅 | 纸 |

题跋数据

| 【题跋类别】 | 【作者】 | 【位置】 | 【款识】 | 【书体】 | 【全文】 |

| 题签 | 裱纸 | 宋黄鲁直云夫帖。 |

印记资料

| 【印记类别】 | 【印记】 |

| 收传印记 | 神品 |

| 收传印记 | 天籁阁 |

| 收传印记 | 子京 |

| 收传印记 | 项元汴印(重一) |

| 收传印记 | 项墨林父秘籍之印 |

| 收传印记 | 项墨林鉴赏章 |

| 收传印记 | 子孙世昌 |

| 收传印记 | 寄傲 |

| 收传印记 | 子孙永保 |

| 收传印记 | 项子京家珍藏 |

| 收传印记 | 项叔子(重一) |

| 收传印记 | 檇李项氏士家宝玩 |

| 收传印记 | 墨林秘玩(重一,一仅剩「墨林」半印) |

| 收传印记 | 安岐之印 |

| 收传印记 | 墨林山人 |

| 收传印记 | 朝鲜人 |

| 收传印记 | 安仪周家珍藏 |

| 收传印记 | 鸳鸯湖长 |

| 收传印记 | 宫保世家(重一,均剩「世家」半印) |

| 收传印记 | □□印□ |

参考数据

| 【类别】 | 【参考数据】 |

| 收藏着录 | 石渠宝笈续编(养心殿),第二册,页1097 |

| 收藏着录 | 故宫书画录(第三卷),第一册,页141 |

| 收藏着录 | 故宫历代法书全集,第十一册,页4-37、186-193 |

| 研究性论着 | 黄庭坚(1045–1105)字鲁直,号涪翁,江西分宁人。二十三岁中进士,历官山西太和知县,校书郎,著作佐郎,起居舍人,鄂州、涪州、戎州、宜州等知州。与张耒、晁补之、秦观同游苏轼门,世称「苏门四学士」,尤长于诗,与苏轼齐名。书法渊源多种,主要受颜真卿、苏轼和南朝刻石〈瘗鹤铭〉影响,绍圣元年(1094)贬黔中,见怀素草书〈自叙帖〉,受到很多启发,用笔趋于圆劲,多连绵草势。此信中提到为「庞老」《伤寒论》作序并校正差误。庞氏名安时,蕲州(湖北蕲春县)人,善医术,与苏轼也有交谊。自述「老来极懒」,与约书于五十五岁的<苦笋帖>的书风也相似,都是晚年之作。笔迹沉实,结体左右倾侧,苏轼评黄庭坚书:「以平等观作欹侧字,以真实相出游戏法,以磊落人书细碎事,可谓三反。」显示出与众不同的创新意念。 |

| 内容简介(中文) | 黄庭坚(公元一0四五-一一0五年)字鲁直,号山谷道人,江西分宁人。工诗文,精于书,善行、草,楷法亦自成一家。纵横奇倔,波澜老成是黄氏书法特征,与传统规范大相径庭。 此帖行书笔迹沉实,结体左右倾侧,中宫敛结,长笔外拓,与约书于五十五岁的〈苦笋帖〉书风相似,应是晚年之作。此帖曾为项元汴收藏,上有千字文第七八六「读」字号。 |

| 内容简介(英文) | Huang Tingjian was a native of Fenning, Jiangxi. Gifted at poetry and prose, he excelled at calligraphy, especially running and cursive scripts; his regular script was also unique. Slanted and pointed throughout, the mature, wave-like manner here is a feature of Huang’s style quite different from traditional methods. The running script is solid and steady, the characters slanted from the lower left to upper right. The compact characters done in expressive, elongated strokes are similar in style to his “Ode on Bitter Bamboo Shoots” from the Chinese age of 55, making this most likely from his later years. This work was also in the collection of Xiang Yuanbian, bearing his accession number “du 读,” the 786th character from “Thousand Character Classic.” |

【作品展示】

宋四家墨宝册宋黄庭坚致云夫七弟尺牍

【下载地址】(支付后可显示下载链接,下载图片高清,无水印!默认提供【JPG快速浏览版】【JPG高清版】【TIF高清版】3个版本,百度网盘下载链接)

如何购买网站资源?