【作品基本信息】

| 作者 | 谢墉 |

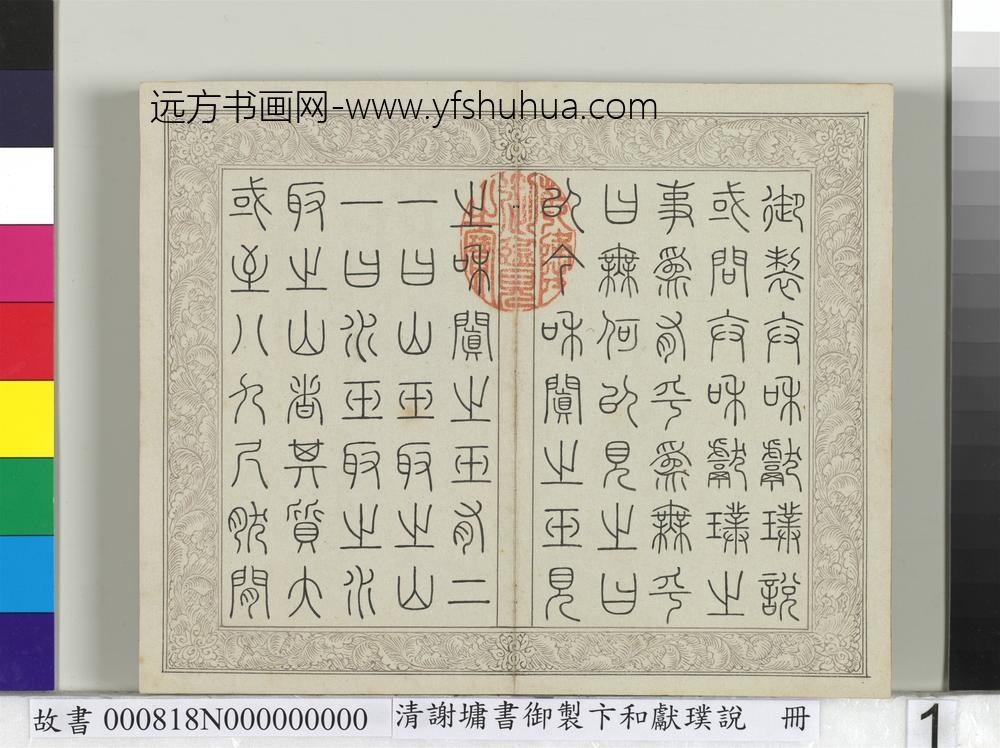

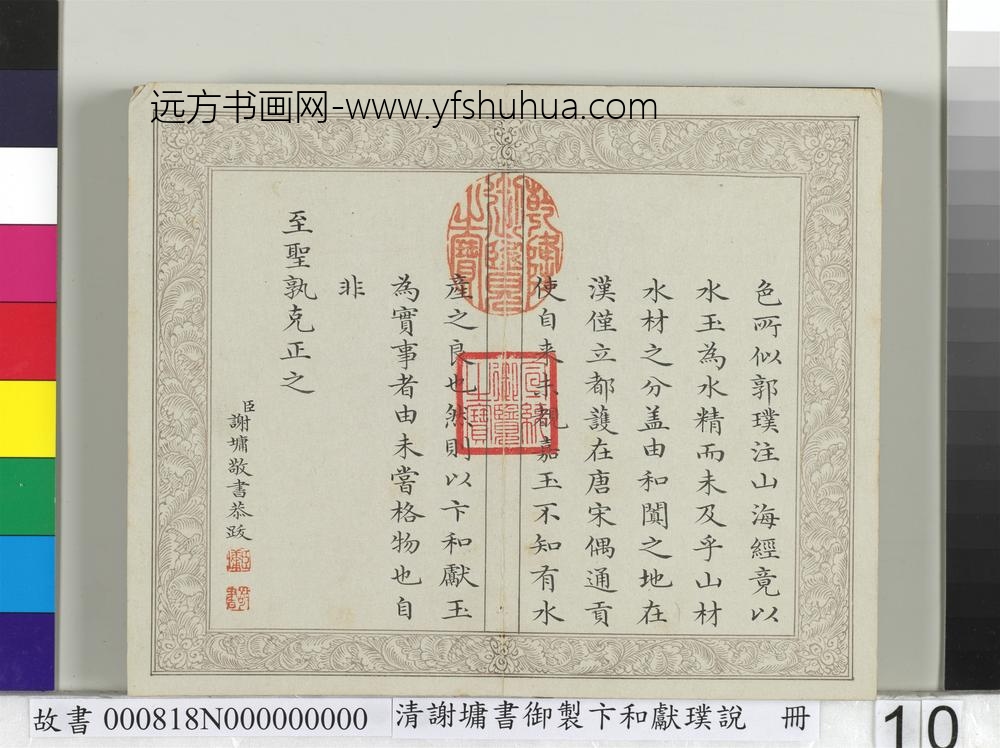

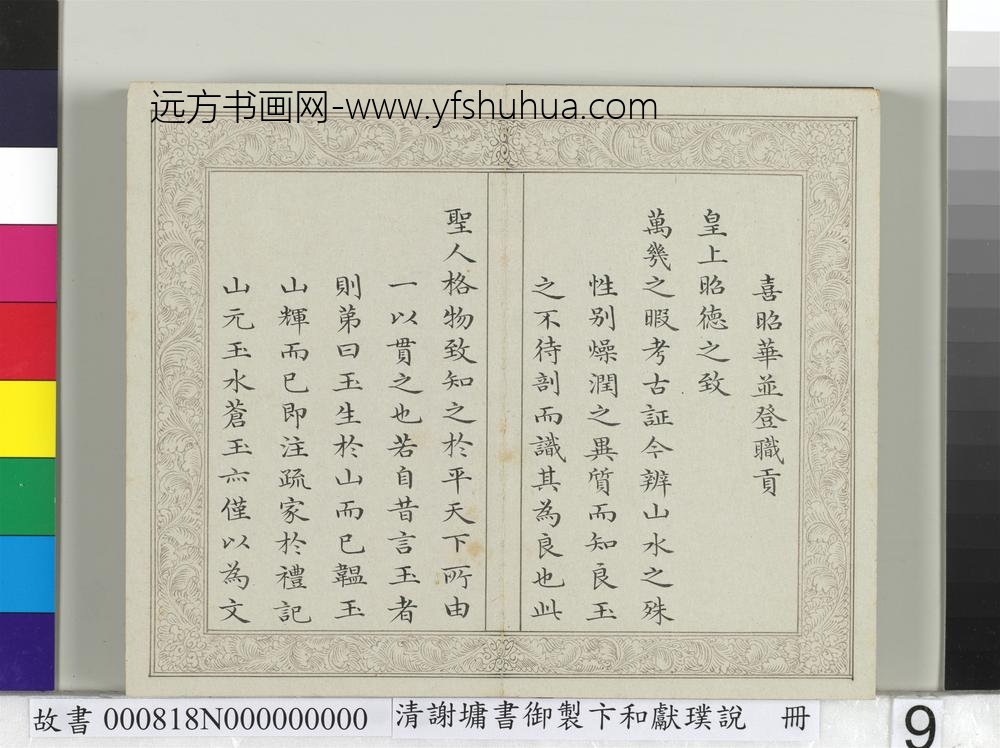

| 品名 | 书御制卞和献璞说册 |

| 朝代 | 清代 |

| 文件大小 | 179.96MB |

| 分辨率(DPI) | 300×300 |

| 像素大小 | 2831×2119 |

| 尺寸(CM) | 23.96×17.94 |

| 作品数量 | 10 |

| 作品收藏 | 台北故宫博物院 |

| 图片格式 | 默认提供TIF和JPG两个版本 |

基本数据

| 藏品类型 | 书法 |

| 品名 | 清谢墉书御制卞和献璞说 册 |

| 分类 | 法书 |

| 作者 | 谢墉 |

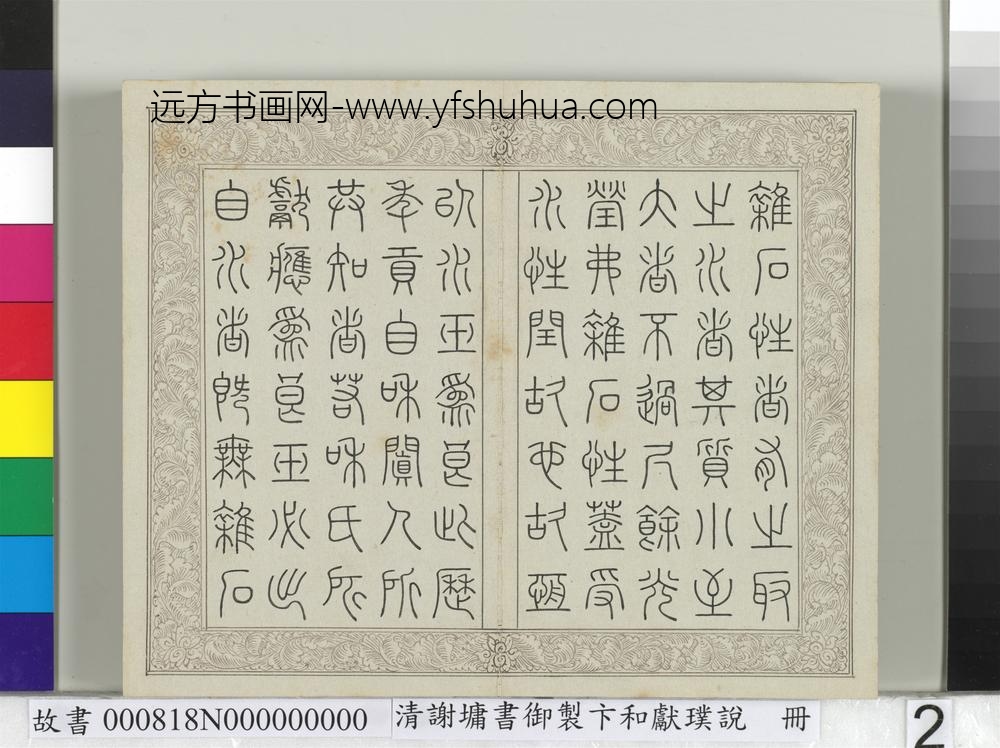

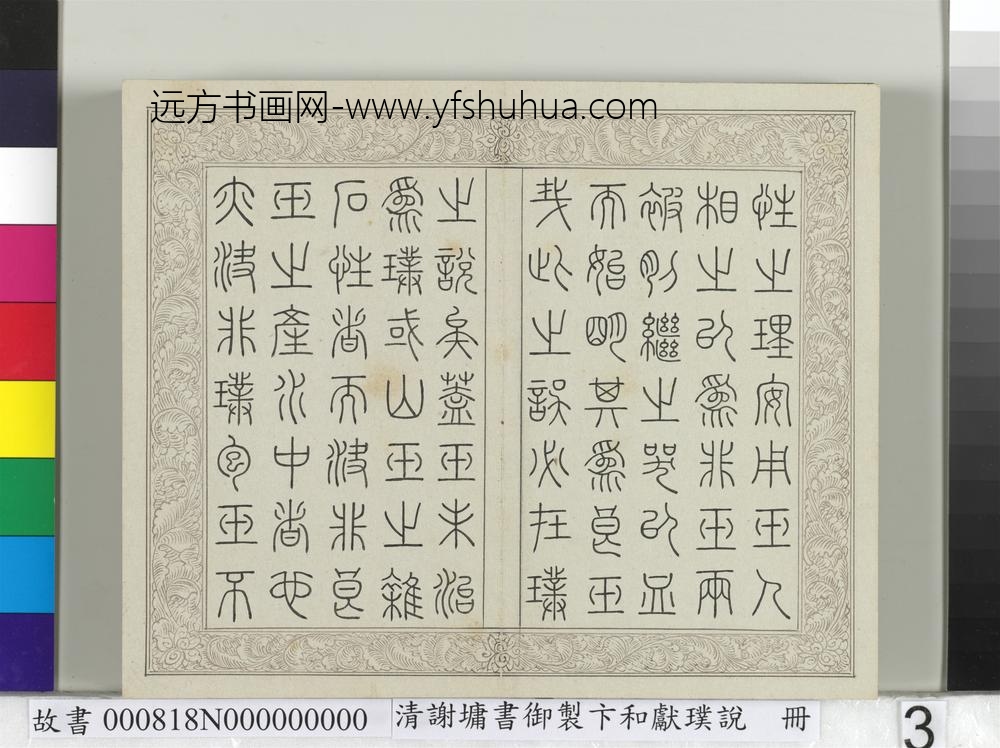

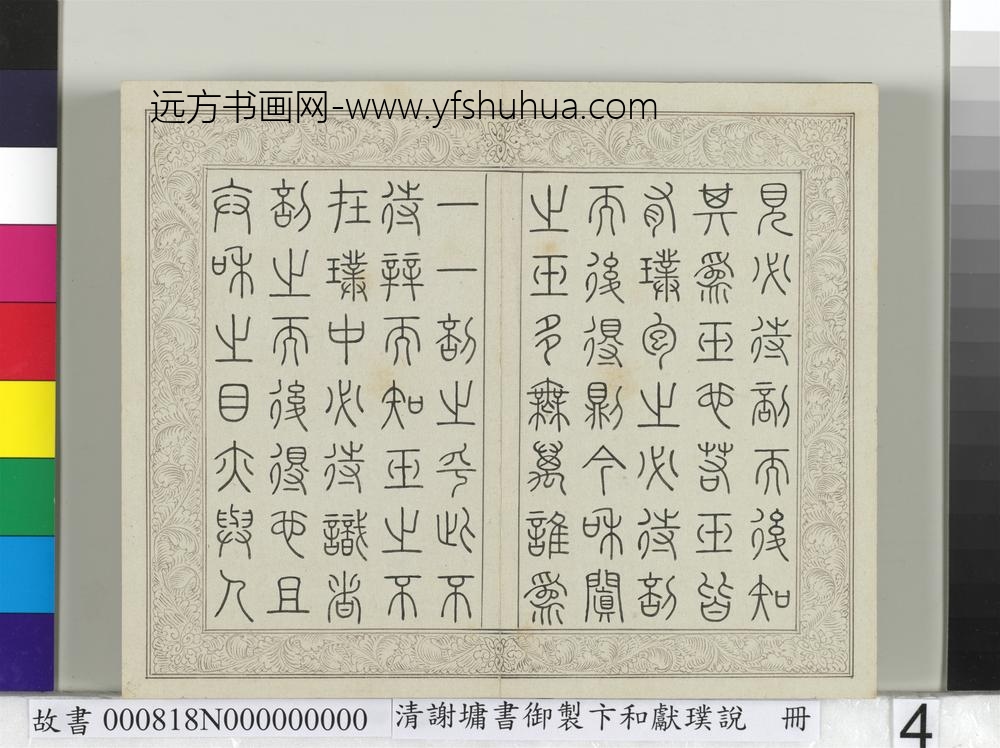

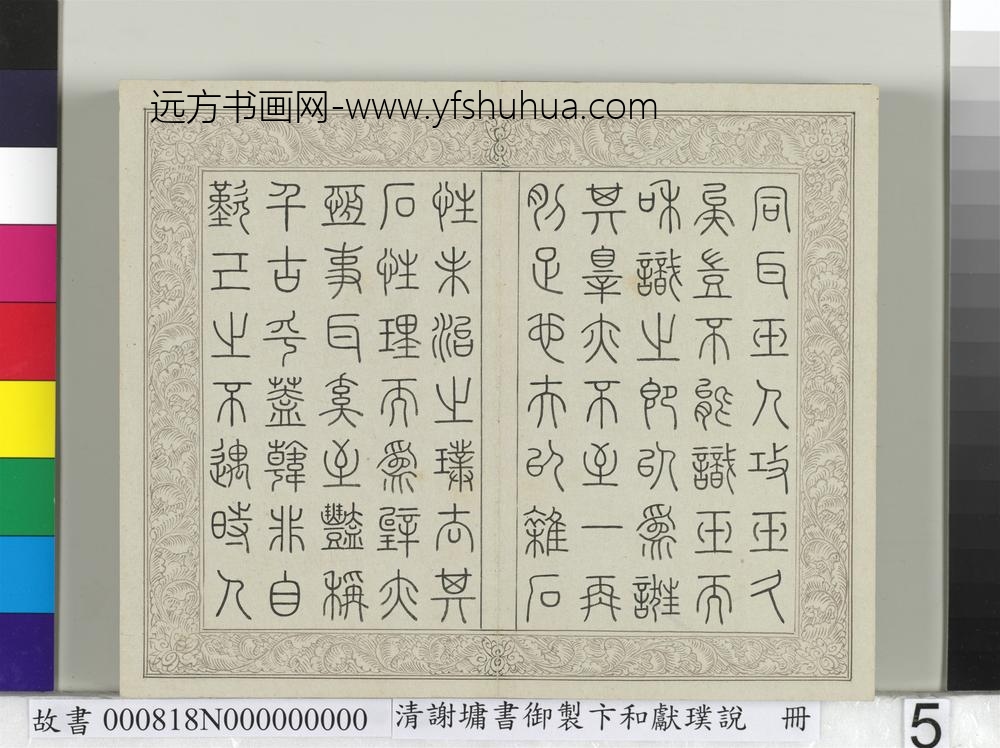

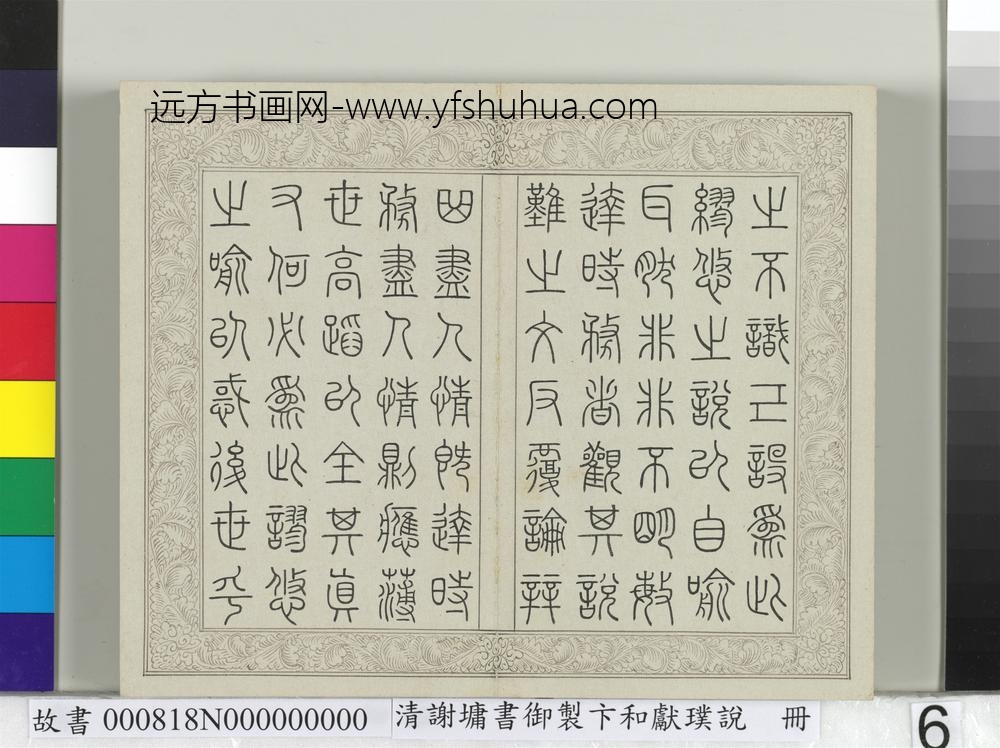

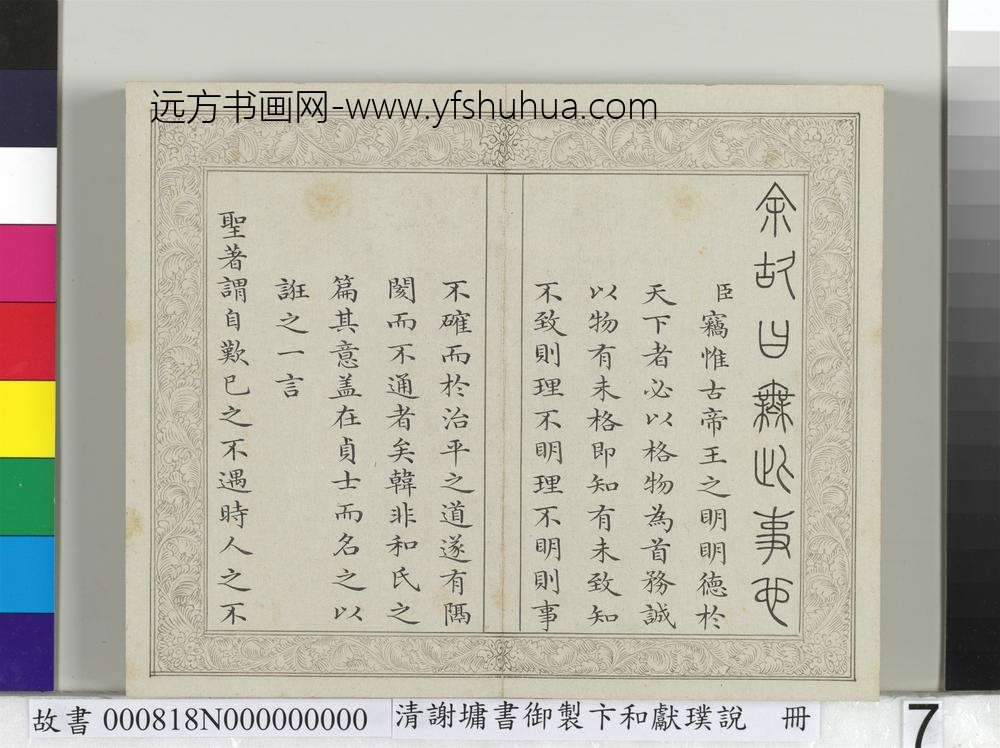

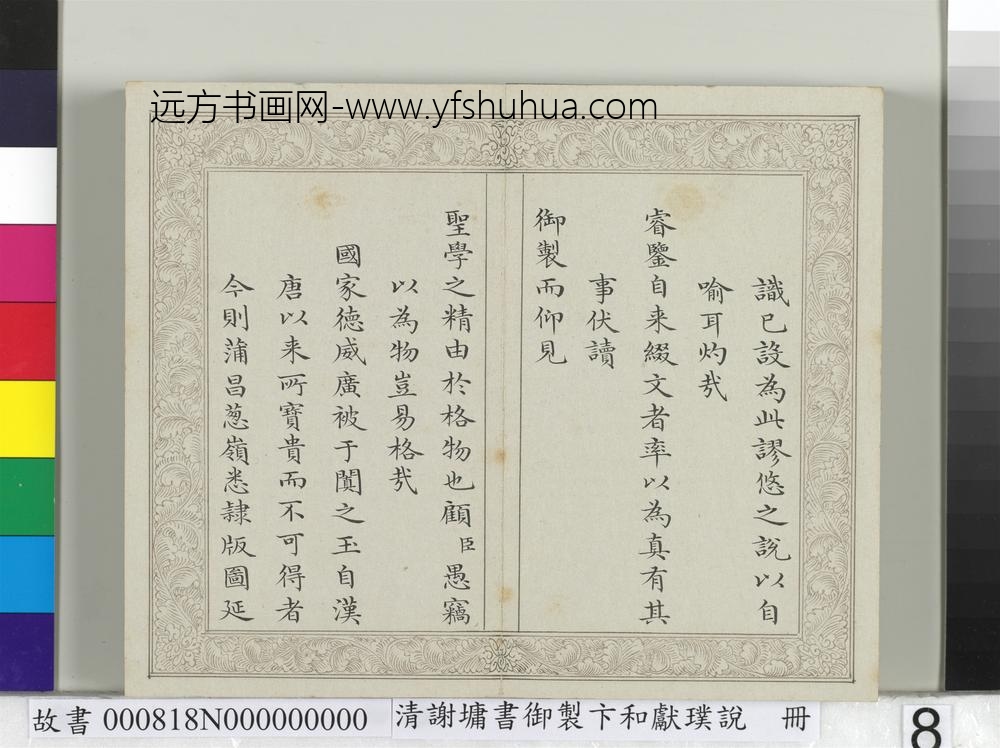

| 书体 | 篆书 |

| 数量 | 一册:十开(本幅十开十幅) |

| 作品语文 | 汉文 |

| 释文 | 御制卞和献璞说。或问卞和献璞之事。为有乎。为无乎。曰无。何以见之。曰以今和阗之玉见之。和阗之玉有二。一曰山玉。取之山。一曰水玉。取之水。取之山者。其质大或至八九尺。然闲杂石性者。有之取之水者。其质小。至大者不过尺余。光莹弗杂石性。盖受水性闰故也。故恒以水玉为良。此历年贡自和阗。人所共知者。若和氏所献。应为良玉。必出自水者。既无杂石性之理。安用玉人相之。以为非玉。两被刖。继之哭以血。而始明其为良玉哉。此之误必在璞之说矣。盖玉未治为璞。或山玉之杂石性者。而决非良玉之产水中者也。亦决非璞包玉不见。必待剖而后知其为玉也。若玉皆有璞包之。必待剖而后得。则今和阗之玉多无万。谁为一一剖之乎。此不待辨而知玉之不在璞中。必待识者剖之而后得也。且卞和之目。亦与人同耳。玉人攻玉久矣。岂不能识玉。而和识之即以为诳其辠。亦不至一再刖足也。夫以杂石性。未治之璞。去其石性。理而为璧亦恒事耳。奚至艳称千古乎。盖韩非自叹已之不遇时。人之不识已。设为此谬悠之说以自喻耳。然非非不明敏达时务者。观其说难之文。反复论辨。曲尽人情。既达时务。尽人情。则应薄世髙蹈。以全其真。又何必为此谬悠之喻以惑后世乎。余故曰无此事也。(篆书)。臣窃惟古帝王之明明德于天下者。必以格物为首务。诚以物有未格即知有未致。知不致则理不明。理不明则事不确。而于治平之道。遂有隔阂而不通者矣。韩非和氏之篇。其意盖在贞士而名之以诳之一言。圣着谓自叹己之不遇时。人之不识己。设为此谬悠之说以自喻耳。灼哉睿鉴。自来缀文者率以为真有其事。伏读御制。而仰见圣学之精由于格物也。顾臣愚窃以为。物岂易格哉。国家德威广被。于阗之玉。自汉唐以来所宝贵而不可得者。今则蒲昌葱岭悉隶版图。延喜昭华并登职贡。皇上昭德之致。万几之暇。考古证今。辨山水之殊性。别燥润之异质。而知良玉之不待剖而识其为良也。此圣人格物致知之于平天下所由。一以贯之也。若自昔言玉者。则第曰玉生于山而已。韫玉山辉而已。即注疏家于礼记山元玉水苍玉。亦仅以为文色所似。郭璞注山海经。竟以水玉为水精。而未及乎山材水材之分。盖由和阗之地。在汉仅立都护。在唐宋遇通贡使。自来未覩嘉玉。不知有水产之良也。然则以卞和献玉为实事者。由未尝格物也。自非至圣。孰克正之。臣谢墉敬书恭跋。(楷书)。 |

典藏尺寸

| 【位置】 | 【尺寸】(公分) |

| 本幅 | 17.3×21.3 |

| 全幅 | 17.3×21.3 |

质地

| 【质地位置】 | 【质地】 |

| 本幅 | 纸 |

印记数据【印记类别】【印记】鉴藏宝玺乾隆御览之宝(重一)鉴藏宝玺宣统御览之宝作者印记臣墉作者印记敬书

参考数据

| 【类别】 | 【参考数据】 |

| 收藏着录 | 故宫书画录(卷八),第四册,页24 |

【作品展示】

【下载地址】(支付后可显示下载链接,下载图片高清,无水印!默认提供【JPG快速浏览版】【JPG高清版】【TIF高清版】3个版本,百度网盘下载链接)

如何购买网站资源?