【作品基本信息】

| 作者 | 梁国治 |

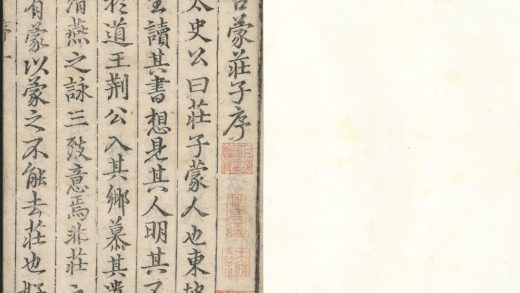

| 品名 | 摹兰亭八柱帖(七)册 |

| 朝代 | 清代 |

| 文件大小 | 647.93MB |

| 分辨率(DPI) | 300×300 |

| 像素大小 | 2834×2122 |

| 尺寸(CM) | 23.99×17.96 |

| 作品数量 | # |

| 作品收藏 | 台北故宫博物院 |

| 图片格式 | 默认提供TIF和JPG两个版本 |

基本数据

| 藏品类型 | 书法 |

| 品名 | 清梁国治等摹兰亭八柱帖(七) 册 |

| 分类 | 法书 |

| 作者 | 梁国治 |

| 书体 | 隶书;楷书;行楷书 |

| 数量 | 一册:三十五开(本幅三十五开三十五幅) |

| 作品语文 | 汉文 |

| 释文 | 兰亭八柱帖。第七册。(隶书)。(小字注。董其昌仿柳公权书兰亭诗。)(楷书)。(第一则)王献之。四言诗并序。四言诗。王羲之为序。序行于代。故不录。其诗文多不可全载。今各裁其佳句而题之。亦古人断章之义也。(第二则)王羲之。(小字注。自此已下十一人兼有五言)。代谢鳞次。忽焉以周。欣此暮春。和气载柔。咏彼舞雩。异代同流。乃携齐好。散怀一丘。(第三则)谢安。伊昔先子。有怀春游。契慈玄执。寄教林丘。森森连岭。茫茫原畴。逈霄乎模。凝泉散流。(第四则)谢万。肆眺崇阿。寓目高林。青萝翳岫。修竹冠岑。谷流清响。条鼓鸣音。玄崿吐润。霏霞成阴。(第五则)孙绰。春咏登台。亦有临流。怀彼代水。肃此良俦。修林阴沼。旋瀬萦丘。穿池激。涟滥觞舟。(第六则)徐丰之。俯挥素波。仰掇芳兰。尚想冥客。希风永叹。(第七则)孙统。茫茫大造。万化齐轨。冈悟玄同。竞异摽旨。平勃运摸。黄绮隐机。凡我仰希。期山期水。(第八则)王彬之。丹崖竦立。葩藻映林。渌水扬波。载浮载沉。(第九则)袁矫之。人亦有言。意得则欢。嘉宾既臻。相与游盘。微音迭咏。馥焉若兰。茍齐一致。遐想揭竿。(第十则)王凝之。庄浪濠津。巢步颖湄。寄心玄冥。千载同归。(第十一则)王肃之。在昔睱日。味存林岭。今我斯游。神恬心静。(第十二则)王徽之。散怀山水。翛然忘羁。秀薄粲颖。踈松笼崖。游羽扇香。鳞跃清池。肆目寄心。欢冥二奇。(第十三则)王丰之。肆盱岩岫。临泉濯趾。感兴鱼鸟。安兹幽跱。(第十四则)华茂。林荣其蔚。涧激其隈。沉沉轻觞。载欣其怀。(第十五则)庾友。寄心城表。辽辽远迈。理感则一。冥心玄会。(第十六则)五言诗序。孙兴公。古人以水喻性有旨哉。非以渟之则清。淆之则浊耶。故振辔于朝市。则充屈之心生。闲步于林野。则辽落之意兴。仰瞻羲唐既已远矣。近咏台向顾探。增怀于暧昧之中。思蓥拂之道。暮春之始。稧于南涧之滨。高岭千寻。澄湖万顷。乃席芳草。镜清流。卉物。观鱼鸟。具物同荣。资生咸畅。于是和以醇醪。齐以达观。泱然兀矣。焉复觉鹏鷃二物哉。曜灵促辔。玄景西迈。乐与时过。悲亦系之。往复推移。新故相换。今日之迹。眀复陈矣。原诗人之致兴。良咏歌之有由。(小字注。文多不备载。此系旧割裂今接裱。)(第十七则)王羲之(自此已下十一人兼有四言)。仰眺望天际。俯盘渌水濵。寥朗无崖观。寓物理自陈。大矣造化功。万殊莫不均。羣籁虽参差。适我无非新。(第十八则)谢安。相与欣嘉节。率尔同褰裳。薄云罗阳景。微风翼轾航。淳醪陶玄府。兀若逰羲唐。万殊混一象。安复觉彭殇。(第十九则)谢万。玄冥卷阴旗。勾芒舒阳旌。灵液被九区。光风扇鳞荣。碧林辉英翠。红葩擢新茎。朔禽抚翰逰。腾鳞跃清泠。(第二十则)孙绰。流风拂枉渚。亭云荫九皋。嘤羽吟修林。游鳞戱澜涛。携笔落云藻。微言剖纤毫。时珍岂不甘。忘味在闻韶。(第二十一则)徐丰之。清响拟丝竹。班荆对绮踈。零觞飞曲咏。欢然朱颜舒。(第二十二则)孙统。地主观山水。仰寻幽人踪。回沼激中逵。竹栢间修桐。因流转轾觞。冷风飘落松。时禽吟长涧。万籁吹连岑。(第二十三则)王彬之。鲜葩映林薄。游鳞戏清渠。临川欣投钓。得意岂在鱼。(第二十四则)袁矫之。四眺华木茂。俯仰清川涣。激泉流芳醪。豁尔累心散。仰想逸民轨。遗旨良可翫。古人咏无雩。今也同斯叹。(第二十五则)王凝之。烟熅柔风扇。熙恬和气淳。驾言与时。逍遥暎通津。(第二十六则)王肃之。嘉会欣时游。豁朗畅心神。吟咏临曲濑。绿波转素鳞。(第二十七则)王徽之。先师有冥藏。安用羁世罗。□将来谁不怀。寄散山水间。尚想方外宾。超超有余闲。(第二十八则)华平。愿异达人游。解结遨濠梁。猖狂任所适。浪流无何乡。(第二十九则)魏滂。三春陶和气。万象齐一欢。□后欣时和。驾言暎清澜。亹亹德音畅。翛然遗世□。望岩媿脱屣。临川谢揭竿。(第三十则)谢怿。纵觞任所适。回波萦游鳞。千载同一朝。沐浴陶清尘。(第三十一则)庾蕴。仰想虚舟说。俯叹世上宾。朝荣虽云乐。夕弊理自因。(第三十二则)桓伟。□应物寄有尚。宣尼遨沂津。翛然神心王。数子各言志。曾生发奇唱。今我欢斯游。愠情亦蹔畅。(第三十三则)王玄之。松竹挺玄崖。幽涧激清流。萧散肆情志。酣觞豁滞忧。(第三十四则)王蕴。散豁情志畅。尘缨忽以捐。仰咏揖遗芳。恬神味重玄。(第三十五则)王涣之。去来悠悠子。披褐良足钦。超迹修独往。(行楷书)。 |

典藏尺寸

| 【位置】 | 【尺寸】(公分) |

| 本幅 | 19×20.6 |

| 全幅 | 19×20.6 |

质地

| 【质地位置】 | 【质地】 |

| 本幅 | 纸 |

题跋数据

| 【题跋类别】 | 【作者】 | 【位置】 | 【款识】 | 【书体】 | 【全文】 |

| 签 | 封面 | 隶书 | 兰亭八柱帖。(小字注。第七册) | ||

| 题跋 | 董其昌 | 本幅二十二 | 董其昌。 | 行楷书 | 右柳公权书兰亭诗。书法与右军禊帖绝异。自开户牖。不倚他人庑下作重儓。此所谓善学柳惠者也。或曰陶谷书。恐谷未能特创乃尔。且君谟长睿已审定矣。董其昌。 |

| 题跋 | 董其昌 | 本幅二十二至二十四 | 戊午(公元一六一八年)正月廿二日。董其昌自题。 | 行书 | 书法自虞欧褚薛尽态极妍。当时纵有善者。莫能脱其窠臼。颜平原始一变。柳诚悬继之。于是以离坚合异为主。如那咤拆肉还母。折骨还父。自现一清净法身也。米者反诋诚悬。不足称具眼人。若诚悬所书兰亭。要须无一笔似右军兰亭始快。恨予不能无一笔不似诚悬耳。止生过余墨禅轩临书。因一拈之。戊午(公元一六一八年)正月廿二日。董其昌自题。 |

| 题跋 | 本幅二十四 | 行书 | 四言诗襄卷。张照跋有止生及鸥天老渔者莫考语。而老渔跋则在此五言诗卷后。照岂有凭空立论者。益可为二卷在照家。本自合一后。径割裂之证又识。 | ||

| 题跋 | 本幅二十五 | 崇祯辛巳(公元一六四一年)稧月四日鸥天老渔识。 | 行书 | 元宰先生以大卷附止生寄予止生遂尔失去。余属索之不得。后止生授缣儿此卷。亦不负顿偿夙约矣。多力丰筋是卷为胜。先生归机山有年。止生来殿馆抚卷为三叹。崇祯辛巳(公元一六四一年)稧月四日鸥天老渔识。 | |

| 题跋 | 本幅二十五 | 行书 | 自此又系割置前卷之末者。今改正。 | ||

| 题跋 | 高士奇 | 本幅第二十六 | 江邨高士奇。 | 行书 | 柳诚悬书兰亭诗卷。向藏信天巢为希世之珍。去年在京师又得董文敏所临兹卷。虽规模古人笔。应别具骀宕沉着之致。岂可以千载后贰视之哉。康熙戊寅(公元一六九八年)秋八月十四日余暑未退。偶有微疾。午后展观。不觉清兴忽作。谨记卷末。时桂花大放。有赠佛手柑者。甚巨。江邨高士奇。 |

| 题跋 | 陈元龙 | 本幅二十六至二十七 | 时年六十有七(公元一七一九年)。海宁陈元龙。 | 楷书 | 此卷予外舅宋文恪公故物也。予为馆甥时。文恪置此卷案头时时展玩。每为予言此。董文敏真迹神品深得晋唐人神髓者。为昆山徐立斋先生所藏。一日出以示予。因与奕指以相赌。予胜之携以归。旋以他名迹相易。予爱而靳之。遂归于予。今世俗流传华亭真迹如此卷者。未见其匹也。文恪捐馆后。药洲学士以赠江村詹事。今又归得天太史。得天为詹事孙婿。英姿博学供奉□内廷。词翰绝妙一时。此卷得所归矣。戊戌(公元一七一八年)夏五月。予自粤西入觐。随銮避暑热河。得天携之行。笥因得借观。四十余年间。名贤相继凋谢。此卷楮墨如新。为之慨然。因识数语而归之。时年六十有七(公元一七一九年)。海宁陈元龙。 |

| 题跋 | 张照 | 本幅二十七至二十八 | 雍正乙卯(公元一七三五年)三月二十日灯下是日为余生日云。张照。 | 行楷书 | 思翁临此为明万历四十六年(公元一六一八年)。亦六十余矣。精采焕发。尚如初日出云。名花当午。百岁以来。书坛执牛耳。无谁能与迭主夏盟者非偶然也。余廿二岁始。得与此卷周旋。中间八出长城。一使闽海。因归华亭故里至武林西溪山庄。一使滇南。跋涉万里。无往不与俱也。今年亦四十有五矣。因念卷中之人。思翁年八十余。海宁相公今年八十有四。优游林泉。止生及鸥天老渔者莫考。余则莫若两老之寿者。卷既久为余有。不必以书拙劣而不着语其尾以自承也。因书。雍正乙卯(公元一七三五年)三月二十日灯下。是日为余生日云。张照。 |

| 题跋 | 清高宗 | 本幅二十九 | 庚寅新正(公元一七七0年)中澣御题。 | 行书 | 香光稧帖仿诚悬。一乃二之谁所然。幸具董文仍在后。讶移张识反居前。无分可识初无合。得半欣于两得金。题什艺林传盛事。那能书法悟离坚。庚寅新正(公元一七七0年)中澣御题。 |

| 题跋 | 清高宗 | 本幅二十九至三十一 | 庚寅(公元一七七0年)新正月中澣御笔。 | 行书 | 内府藏董其昌真迹不下百数十种。所临柳公权兰亭诗其一也。裒集既多。未暇悉为题品。虽同入石渠上等。亦第以寻常董迹视之。兹复得其兰亭诗临本。忆与旧藏有相类者。因出石渠临卷校之。则旧卷乃临兰亭四言诗。十一人并孙绰后序。新卷临五言诗。十一人卷后董自有跋。两卷纸幅宽窄正同。且与戏鸿堂帖所刻柳书首尾次序无弗脗合。其为全临通本而割为两卷无疑。即董自跋止辨此书非诚悬不能。而深许其离坚合异之妙。未甞致歉扵淂半足为全卷左证。又旧卷后有高士奇陈元龙张照三跋。历叙字卷流传始末。而不言其曾有缺佚。且两卷押缝处。士奇之竹窗照之。张长卿二印上下相间。无少参差。可见卷在张照家尚为全璧。不知何时析而为二。而以后三跋置前半卷尾。此可怪也。夫物之显晦离合固有定数。二卷之离不知几年。使非前后并入内府。则亦无由终合。乃余见而疑。疑而校。校而复合。有不知其然而然者。岂墨池片楮实默有司其契者乎。盖凡人精神所聚。必有不能泯后者。董此书殊自矜贵。诸人藏跋亦极为宝重。谛视之果其用意之作。精神既注其不终于掩晦。固宜向使两卷不离。则亦仍以寻常董迹视之。岂暇为之详晰审定。是则因有昔日之离。乃成今日之合。为墨禅轩增一因缘庸渠。非是卷之幸耶。既为订易合装并书以识异。庚寅(公元一七七0年)新正月中澣御笔。 |

| 题跋 | 清高宗 | 本幅三十一至三十三 | 辛卯(公元一七七一年)暮春之初御识。 | 行书 | 香光此卷专务规仿诚悬神韵。而于字句脱落者不复致详。全篇删佚得云操觚时别有去取。若篇或阙句。句或阙字。今读者索解茫然斯为全璧之憾。故于几暇临写数过。见有不能成为篇句者。以冯惟讷诗纪校之。则孙绰诗阙湍字。序阙览字。王凝之诗阙游字。魏滂诗阙明字难字。王徽之诗阙未若保冲真齐契箕山阿二句。桓伟诗阙首句主人虽无怀。王涣之诗阙末句真契齐古今。曹茂之诗并阙摽名。即据原文用董法补之。而本卷则仍其旧。因详识端委于此。盖余之所为阙疑而亦不月终于蓄疑。墨禅三昧。得毋以余为必求甚解乎。卷中高士奇张照诸人皆称鉴藏精核者。皆未置一语是又不可解矣。辛卯(公元一七七一年)暮春之初御识。 |

| 题跋 | 清高宗 | 本幅三十三至三十五 | 戊戌(公元一七七八年)仲夏下澣再识。 | 行书 | 其昌临柳书兰亭诗。初得四言诗及后序一卷。继复得五言诗及董跋一卷。而高士奇陈元龙张照三跋乃装附四言卷末。因以两卷相较。则本系全璧后经剖析者。遂命装池合卷。临仿一再并识而藏之。初阅张照跋即疑此卷在照家。原未缺佚。兹偶展观天瓶斋法帖。有所临仰眺望天际三诗。而养心殿所设箑头复有缩本祇二首者。足为照藏此卷时五言诗尚存未经割裂之据。而其散失当在张照既殁。其子童騃纨袴为人窃取。因不禁瞿然曰。字迹乃文人之末艺。鉴藏亦好古之一端。子若孙贤则可守而勿失。若不肖则弃其先业而不能保。其理显而易见。然字卷其小焉者也。若夫天下大器继绪者。常能兢兢业业凛。执玉捧盈之戒。庶乎永保令绪传之无穷。倘或不知保爱。自陨厥宝其失与旧迹之销已无异。而其足惜且不啻霄壤之殊。余所以言守成之难。丁宁告诫至详且悉也。我世世子孙其尚善体余志。或偶观此卷。应知以小喻大。保亿载丕。丕基可不慎乎。可不惧乎。戊戌(公元一七七八年)仲夏下澣再识。 |

印记资料

| 【印记类别】 | 【印记】 |

| 鉴藏宝玺 | 避暑山庄 |

| 鉴藏宝玺 | 乾隆御览之宝 |

参考数据

| 【类别】 | 【参考数据】 |

| 收藏着录 | 石渠宝笈三编(御书房),第七册,页3199 |

| 收藏着录 | 故宫书画录(卷八),第四册,页24 |

【作品展示】

册-1.jpg)

册-10.jpg)

册-11.jpg)

册-12.jpg)

册-13.jpg)

册-14.jpg)

册-15.jpg)

册-16.jpg)

册-17.jpg)

册-18.jpg)

册-19.jpg)

册-2.jpg)

册-20.jpg)

册-21.jpg)

册-22.jpg)

册-23.jpg)

册-24.jpg)

册-25.jpg)

册-26.jpg)

册-27.jpg)

册-28.jpg)

册-29.jpg)

册-3.jpg)

册-30.jpg)

册-31.jpg)

册-32.jpg)

册-33.jpg)

册-34.jpg)

册-35.jpg)

册-36.jpg)

册-4.jpg)

册-5.jpg)

册-6.jpg)

册-7.jpg)

册-8.jpg)

册-9.jpg)

【下载地址】(支付后可显示下载链接,下载图片高清,无水印!默认提供【JPG快速浏览版】【JPG高清版】【TIF高清版】3个版本,百度网盘下载链接)

如何购买网站资源?