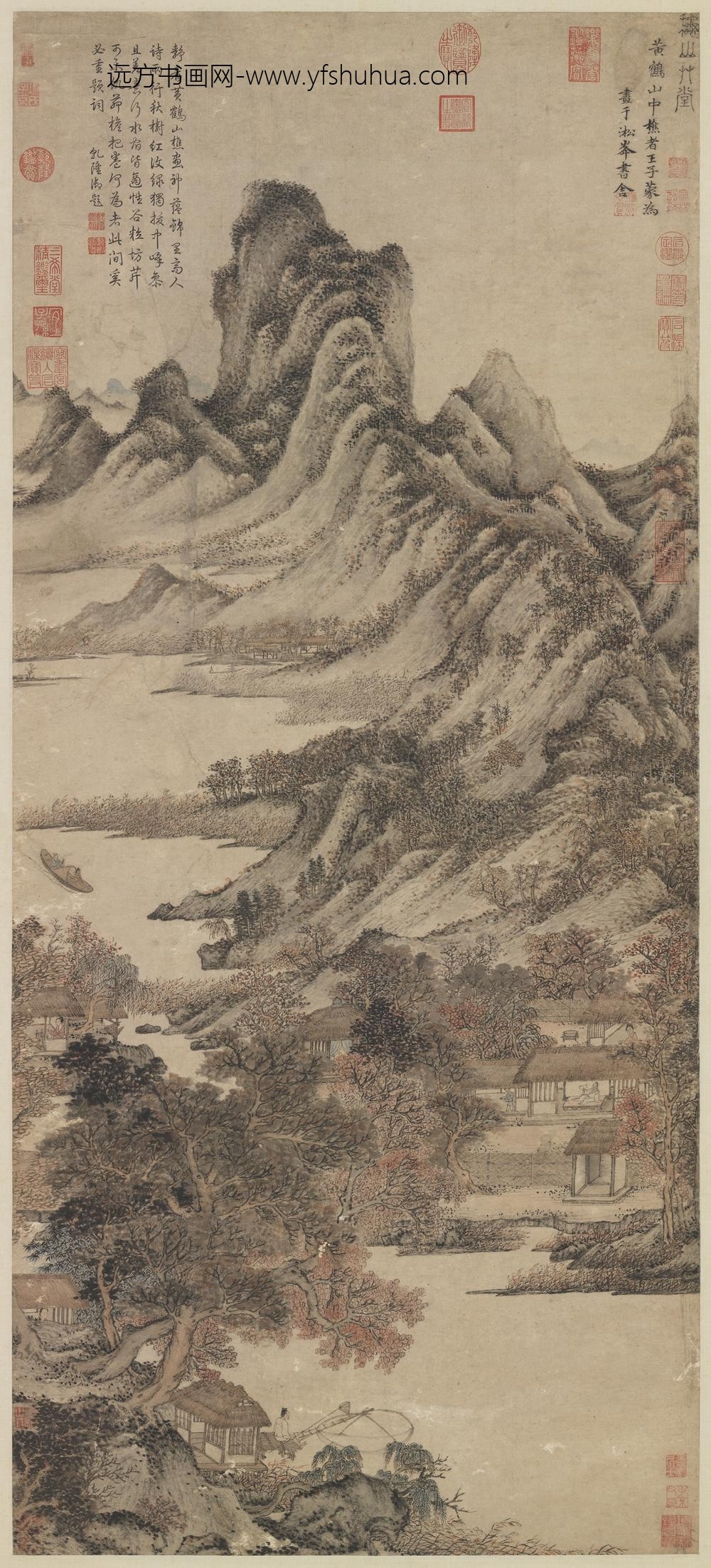

【作品基本信息】

| 作者 | 王蒙 |

| 品名 | 秋山草堂图轴 |

| 朝代 | 元朝 |

| 文件大小 | 18.0MB |

| 分辨率(DPI) | 300×300 |

| 像素大小 | 1650×3637 |

| 尺寸(CM) | 13.97×30.79 |

| 作品数量 | 1 |

| 作品收藏 | 台北故宫博物院 |

| 图片格式 | 默认提供TIF和JPG两个版本 |

基本数据

| 藏品类型 | 绘画 |

| 品名 | 元王蒙秋山草堂图轴 Cottage on an Autumnal Hill |

| 分类 | 绘画 |

| 作者 | 王蒙;Wang Meng |

| 数量 | 一轴 |

典藏尺寸

| 【位置】 | 【尺寸】(公分) |

| 本幅 | 123.3×54.8 |

质地

| 【质地位置】 | 【质地】 |

| 本幅 | 纸 |

题跋数据

| 【题跋类别】 | 【作者】 | 【位置】 | 【款识】 | 【书体】 | 【全文】 |

| 作者款识 | 王蒙 | 本幅 | 秋山草堂(篆书)。黄鹤山中樵者王子蒙为□□画于淞峰书舍。 | 楷书 | |

| 题跋 | 清高宗 | 本幅 | 乾隆御题 | 行书 | 静看黄鹤山樵画。神蕴锦里高人诗。两行秋树红复绿。独拔中峰参且差。意行水宿皆适性。谷粒坊芹可乐饥。茆檐把卷何为者。此间奚必重题词。乾隆御题。 |

| 印记: 乾隆宸翰、几暇临池 |

|||||

| 题签 | 清高宗 | 题签 | 王蒙秋山草堂图。妙品上上。 | ||

| 印记: 御赏、内府书画之宝 |

|||||

印记资料

| 【印记类别】 | 【印记】 |

| 鉴藏宝玺 | 乾隆御览之宝 |

| 鉴藏宝玺 | 乾隆鉴赏 |

| 鉴藏宝玺 | 石渠宝笈 |

| 鉴藏宝玺 | 三希堂精鉴玺 |

| 鉴藏宝玺 | 宜子孙 |

| 鉴藏宝玺 | 石渠定鉴 |

| 鉴藏宝玺 | 宝笈重编 |

| 鉴藏宝玺 | 宁寿宫续入石渠宝笈 |

| 鉴藏宝玺 | 乐寿堂鉴藏宝 |

| 鉴藏宝玺 | 宣统御览之宝 |

| 鉴藏宝玺 | 宣统鉴赏 |

| 鉴藏宝玺 | 无逸斋精鉴玺 |

| 收传印记 | 项元汴印 |

| 收传印记 | 墨林秘玩 |

| 收传印记 | 神奇 |

| 收传印记 | 神游心赏 |

| 收传印记 | 项子京家珍藏 |

| 收传印记 | 墨林山人 |

| 收传印记 | 项墨林鉴赏章 |

| 收传印记 | 子京父印 |

| 收传印记 | 香岩居士 |

| 收传印记 | 项子京氏 |

主题

| 【主题类别】 | 【主题(第一层)】 | 【主题(第二层)】 | 【主题说明】 |

| 主要主题 | 山水 | 秋景 | |

| 次要主题 | 建筑 | 房舍 | |

| 次要主题 | 船 | 篷舟 | |

| 其他主题 | 人物 | 孩童 | |

| 其他主题 | 树木 | ||

| 其他主题 | 器用 | 耕织渔猎 | 渔 |

| 其他主题 | 器用 | 家具(屏风) | |

| 其他主题 | 建筑 | 篱笆、围墙 | |

| 其他主题 | 树木 | 杨柳 | |

| 其他主题 | 人物 | 渔夫、船夫 | 渔夫 |

| 其他主题 | 人物 | 高士(士人、隐士) | |

| 其他主题 | 山水 | 江河、湖海 |

技法

| 【技法】 | 【技法细目】 |

| 皴法 | 披麻皴 |

| 苔点 |

参考数据

| 【类别】 | 【参考数据】 |

| 收藏着录 | 石渠宝笈续编(宁寿宫),第五册,页2780 |

| 收藏着录 | 故宫书画录(卷五),第三册,页212 |

| 收藏着录 | 故宫书画图录,第五册,页1-2 |

| 参考书目 | 1.林莉娜,〈元王蒙秋山草堂图〉,收入林莉娜编,《秋景山水画特展图录》(台北:国立故宫博物院,1989年十月初版),页70-71。 2.蒋复璁,〈王蒙秋山草堂图〉,收入国立故宫博物院编,《元四大家》(台北:国立故宫博物院,1975年初版,1976年二版,1984年三版),页68-69。 3.李霖灿,〈山水画中点景人物的断代研究〉,《故宫季刊》,第十三卷第二期(1978年冬),页25-40。 |

| 内容简介(中文) | 王蒙(公元一三○八—一三八五年),吴兴人,字叔明,号黄鹤山樵。赵孟俯外孙,画得赵氏法而能自立面目,为元四大家之一。 一溪两岸,林木相错,远近之间,极得掩映之妙。林间屋宇相衔,男女作息,虽不求形似,而有一种山林森爽之气,乃刻削形容者所不能至。背山绵延远去,衰芦野艇,疏林小屋,横亘其间,真有一望无尽之概。通幅笔墨雅淡,设色极精,静穆之中,觉其古厚而明净。 |

| 内容简介(英文) | Wang Meng (style name Shu-ming and sobriquet Shan-ch’iao) was a native of Wu-hsing, Chekiang. The grandson of the famous artist Chao Meng-fu (1254-1322), he successfully absorbed the style of his grandfather yet was able to develop his own, eventually becoming known as one of the Four Great Masters of the Yuan. The near and far shores of a tree-lined stream echo each other in this painting. Buildings can be seen among the trees where figures rest. This painting, even though the artist did not seek to create a sense of formal likeness, is imbued with luxuriant vegetation and a feeling of leisure. Mountains reach out to the far distance. Withered reeds, outing boats, leafless trees, and tiny houses are scattered throughout the seemingly unlimited landscape. The artist’s handling of ink is refined and elegant, and the application of colors is fine and delicate. The calm of the work suggests an air of archaism and purity. |

【作品展示】

【下载地址】(支付后可显示下载链接,下载图片高清,无水印!默认提供【JPG快速浏览版】【JPG高清版】【TIF高清版】3个版本,百度网盘下载链接)

如何购买网站资源?