【作品基本信息】

| 作者 | 董其昌 |

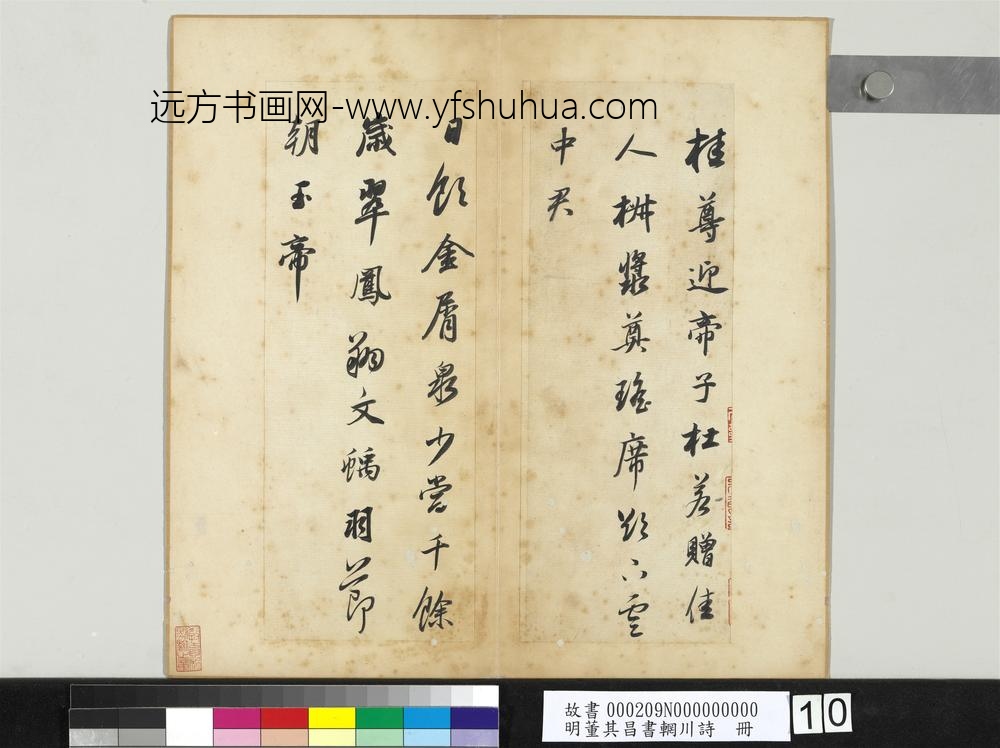

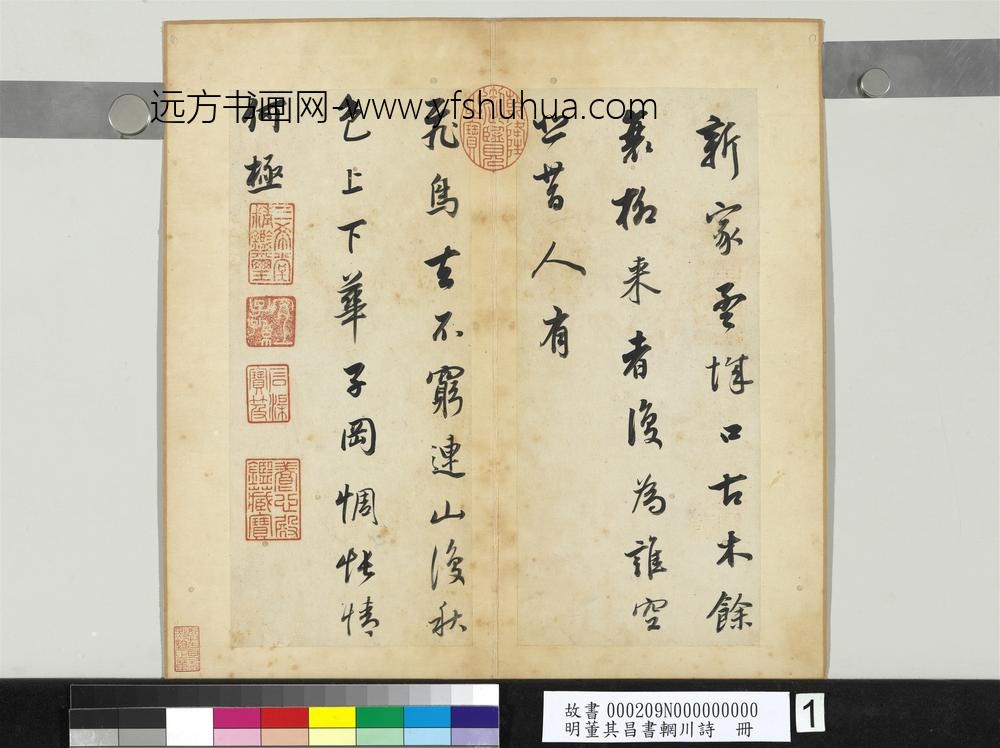

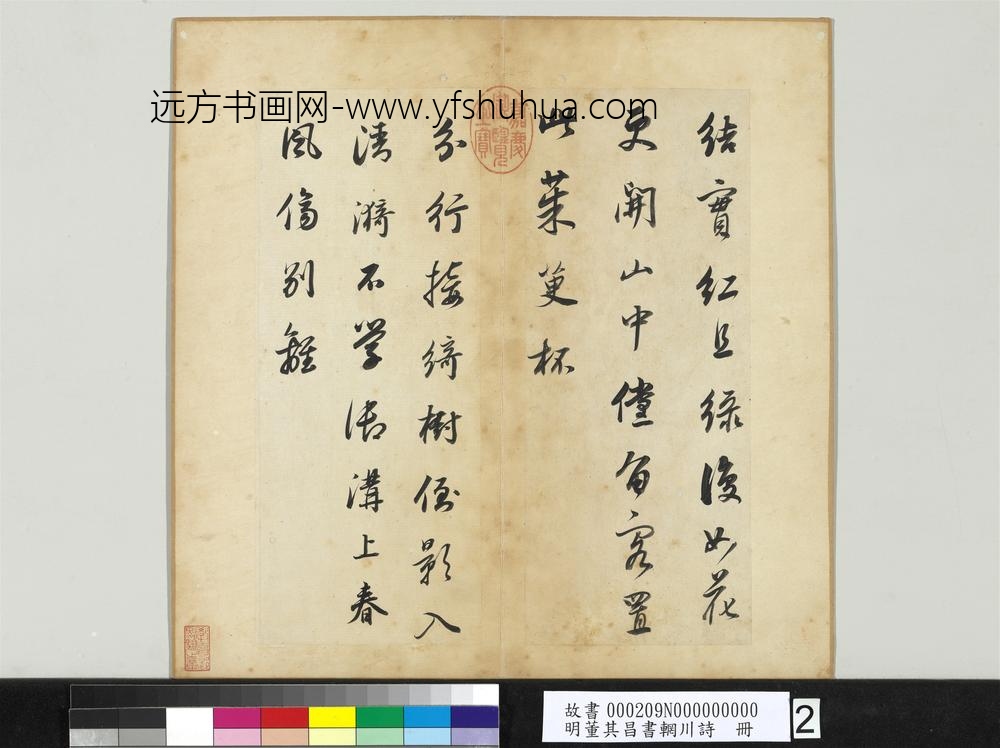

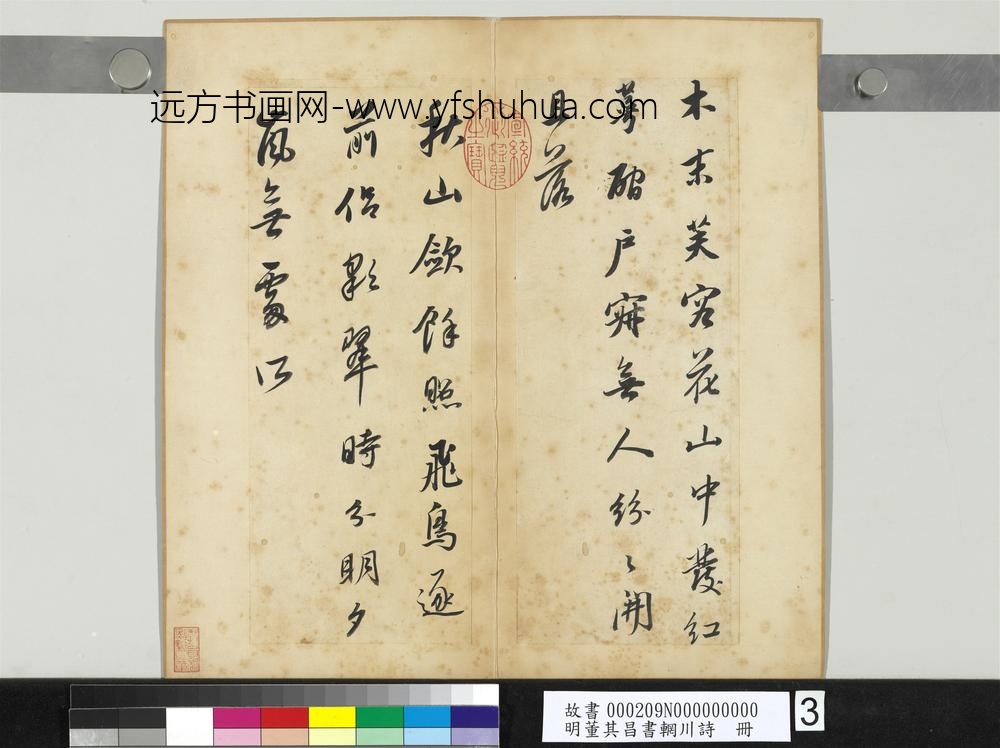

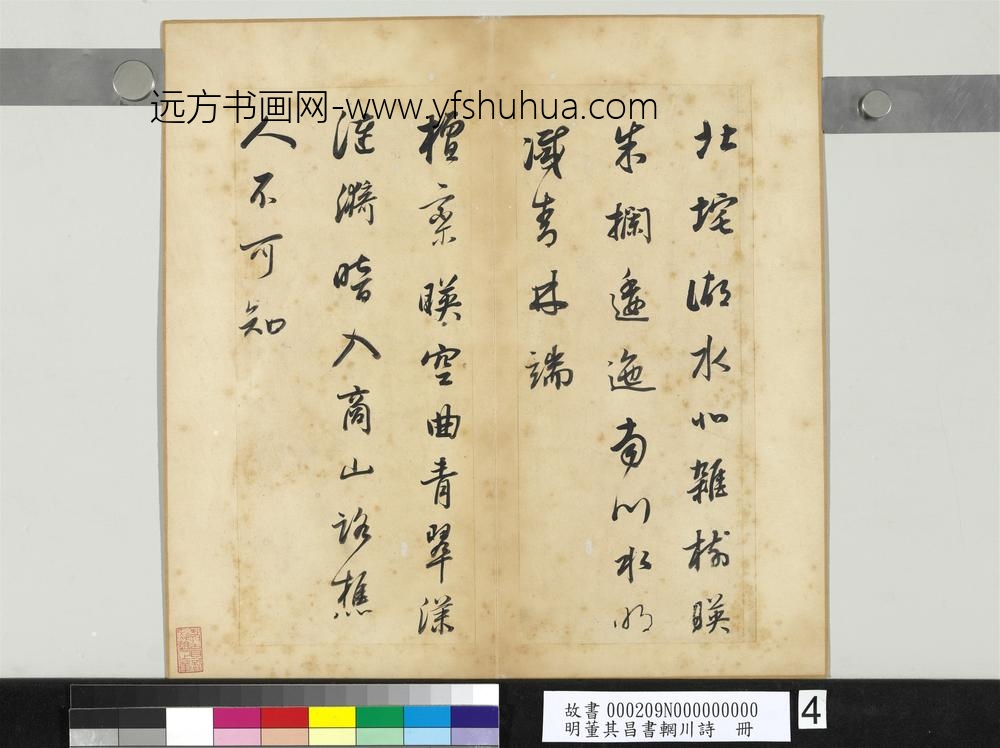

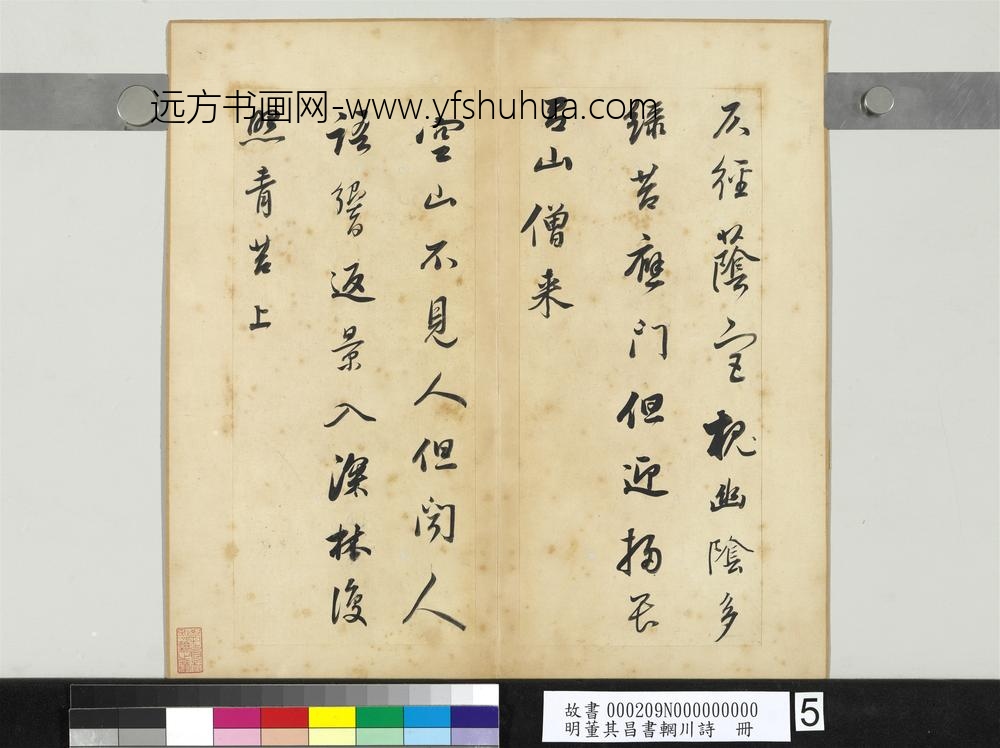

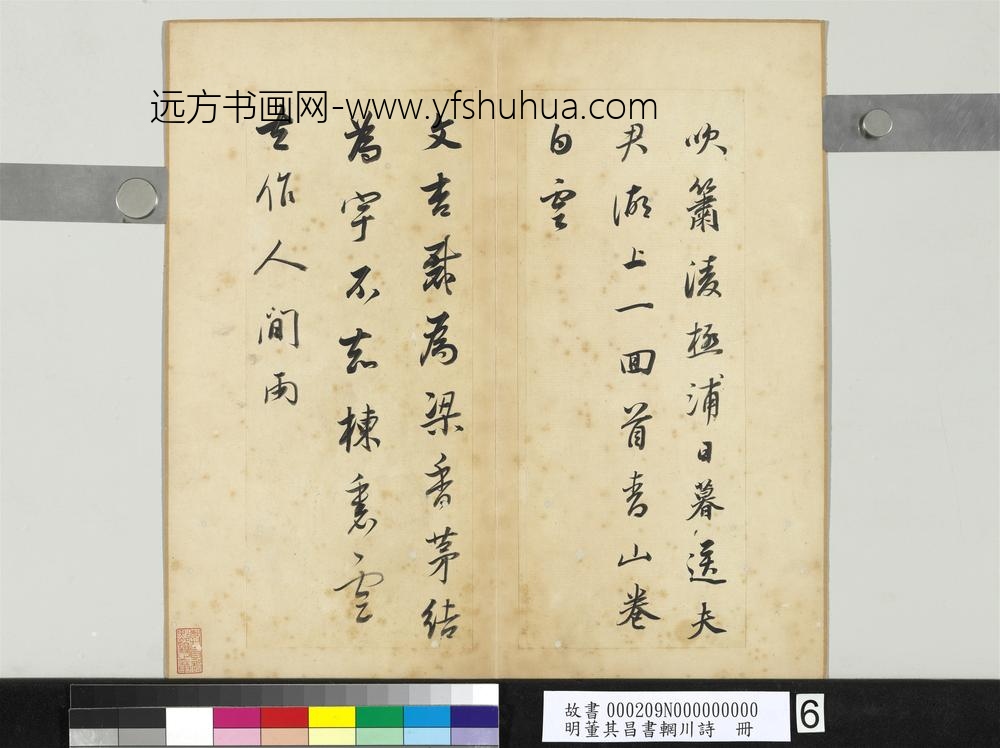

| 品名 | 书辋川诗册 |

| 朝代 | 明代 |

| 文件大小 | 215.96MB |

| 分辨率(DPI) | 300×300 |

| 像素大小 | 2831×2119 |

| 尺寸(CM) | 23.96×17.94 |

| 创作时间 | 明神宗万历二十八年(1600) |

| 作品数量 | 12 |

| 作品收藏 | 台北故宫博物院 |

| 图片格式 | 默认提供TIF和JPG两个版本 |

基本数据

| 藏品类型 | 书法,绘画 |

| 品名 | 明董其昌书辋川诗 册 The Wangchuan Poems |

| 分类 | 法书 |

| 作者 | 董其昌;Dong Qichang |

| 书体 | 行书 |

| 创作时间 | 明神宗万历二十八年(1600) |

| 数量 | 一册:十一开(本幅十一开二十二幅) |

| 作品语文 | 汉文 |

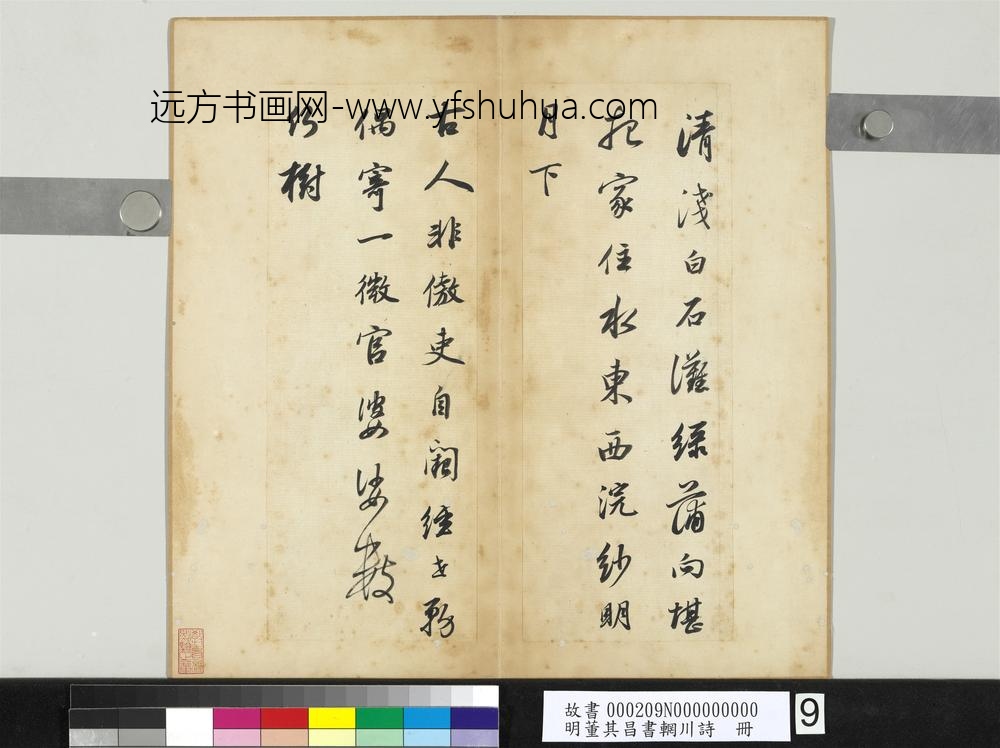

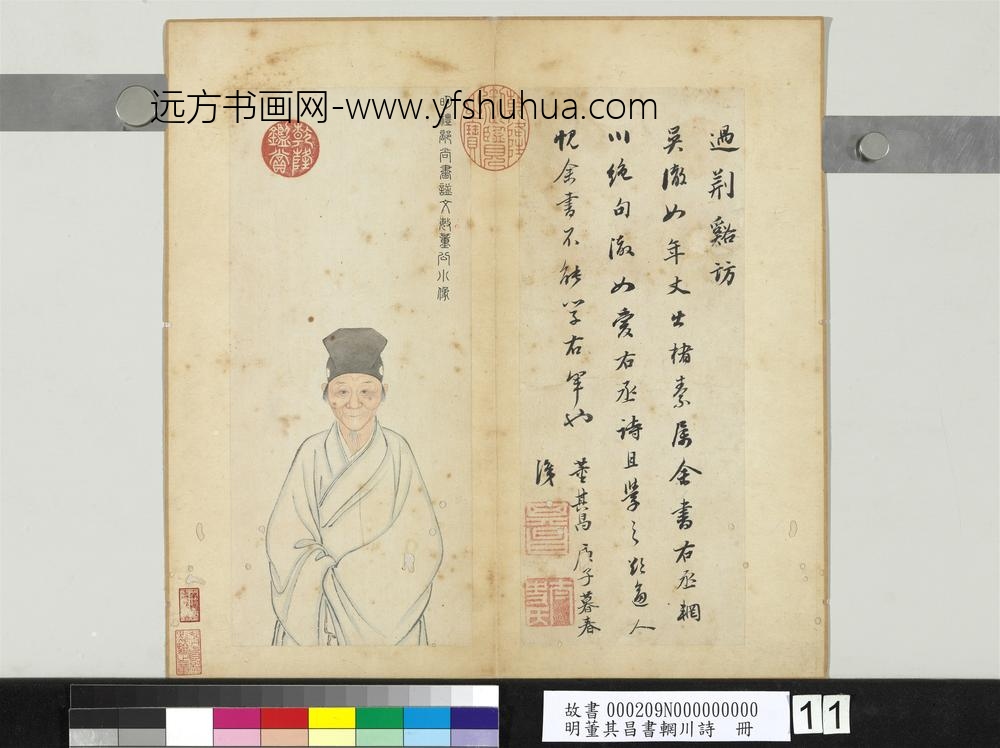

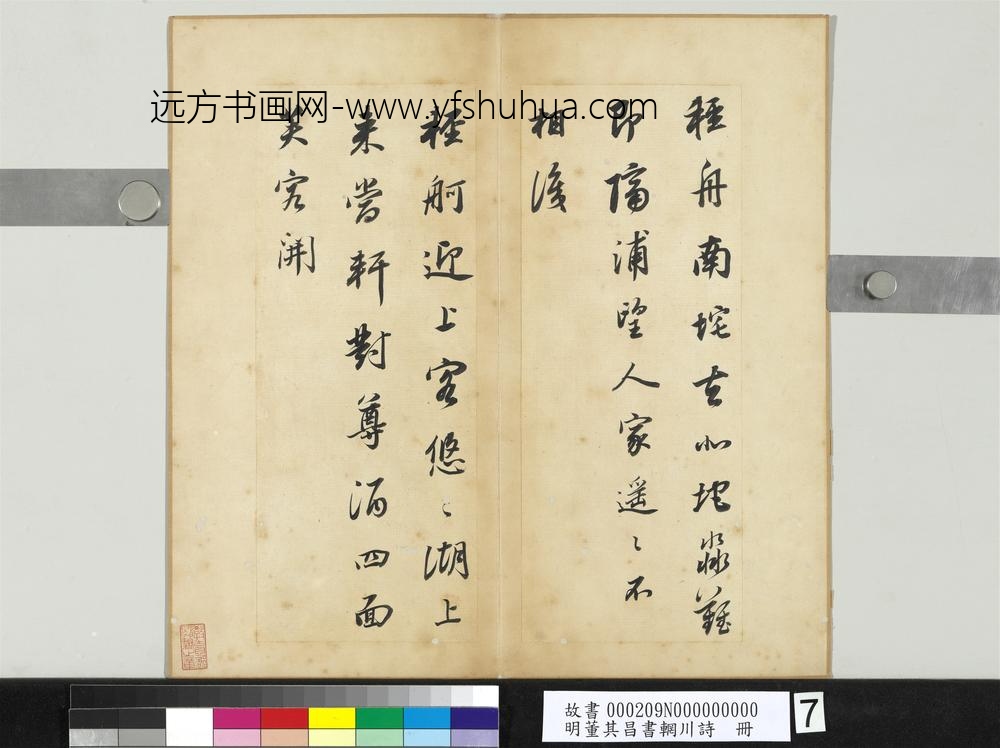

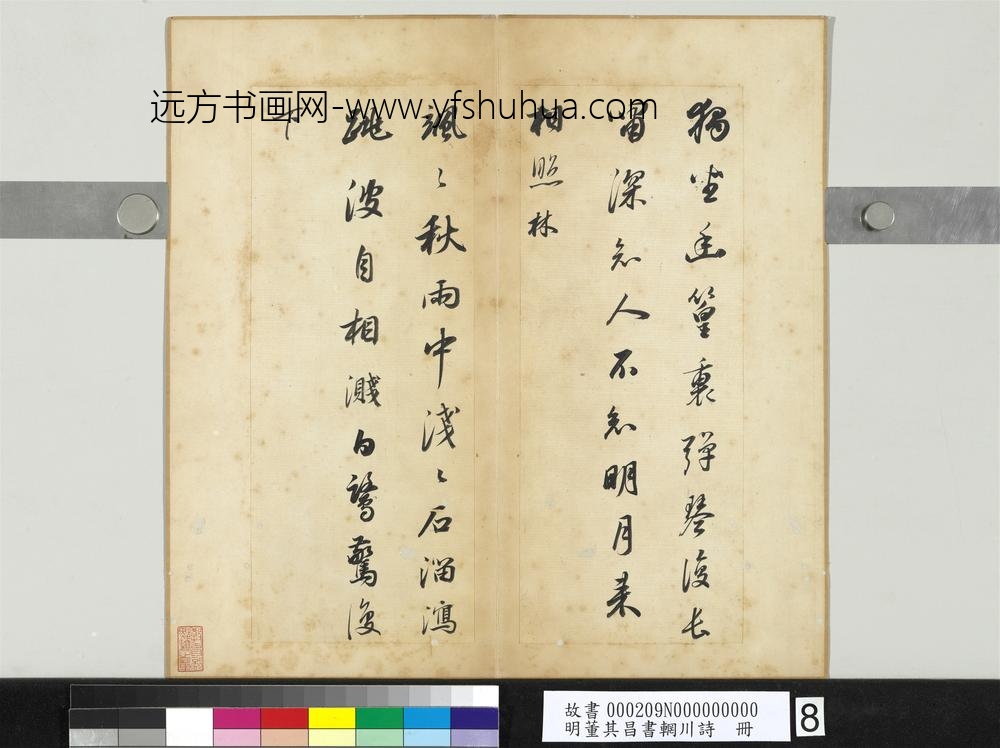

| 释文 | (第一则)新家孟城口。古木余衰柳。来者复为谁。空悲昔人有。(第二则)飞鸟去不穷。连山复秋色。上下华子冈。惆怅情何极。(第三则)结实红且绿。复如花更开。山中傥留客。置此茱萸杯。(第四则)分行接绮树。倒影入清漪。不学御沟上。春风伤别离。(第五则)木末芙蓉花。山中发红萼。破户寂无人。纷纷开且落。(第六则)秋山敛余照。飞鸟逐前侣。彩翠时分明。夕岚无处所。(第七则)北垞湖水北。杂树暎朱栏。逶迤南川水。明灭青林端。(第八则)檀栾暎空曲。青翠漾涟漪。暗入商山路。樵人不可知。(第九则)仄径荫宫槐。幽阴多绿苔。应门但迎扫。畏有山僧来。(第十则)空山不见人。但闻人语响。返景入深林。复照青苔上。(第十一则) 吹箫凌极浦。日暮送夫君。湖上一回首。青山卷白云。(第十二则)文杏裁为梁。香茅结为宇。不知栋里云。去作人间雨。(第十三则)轻舟南垞去。北垞淼难即。隔浦望人家。遥遥不相识。(第十四则)轻舸迎上客。悠悠湖上来。当轩对尊酒。四面芙蓉开。(第十五则)独坐幽篁里。弹琴复长啸。深知(应为林)人不知。明月来相照。(第十六则)飒飒秋雨中。浅浅石溜泻。跳波自相溅。白鹭惊复下。(第十七则)清浅白石滩。绿蒲向堪把。家住水东西。浣纱明月下。(第十八则)古人非傲吏。自阙经世务。偶寄一微官。婆娑数行树。(第十九则)桂尊迎帝子。杜若赠佳人。椒浆奠瑶席。欲下云中君。(第二十则)日饮金屑泉。少当千余岁。翠凤翔文蝺。羽节朝玉帝。过荆溪访吴澈如年丈。出楮素属余书右丞辋川绝句。澈如爱右丞诗。且学之欲逼人。愧余书不能学右军也。董其昌庚子(公元一六00年)暮春识。 |

典藏尺寸

| 【位置】 | 【尺寸】(公分) |

| 本幅 | 27×11.7 |

质地

| 【质地位置】 | 【质地】 |

| 本幅 | 纸 |

题跋数据

| 【题跋类别】 | 【作者】 | 【位置】 | 【款识】 | 【书体】 | 【全文】 |

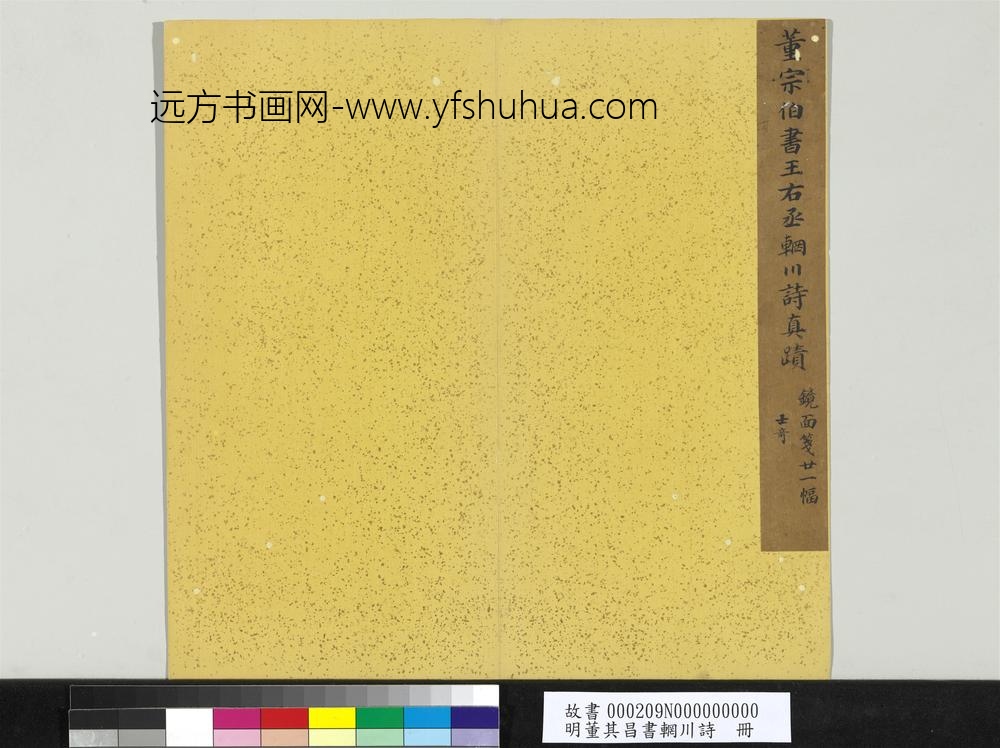

| 题签 | 高士奇 | 幅前 | 士奇 | 行书 | 董宗伯书王右丞辋川诗真迹镜面笺廿一幅。士奇。 |

印记资料

| 【印记类别】 | 【印记】 |

| 鉴藏宝玺 | 乾隆御览之宝 |

| 鉴藏宝玺 | 乾隆鉴赏 |

| 鉴藏宝玺 | 石渠宝笈 |

| 鉴藏宝玺 | 三希堂精鉴玺 |

| 鉴藏宝玺 | 宜子孙 |

| 鉴藏宝玺 | 乾隆御览之宝 |

| 鉴藏宝玺 | 养心殿鉴藏宝 |

| 鉴藏宝玺 | 嘉庆御览之宝 |

| 鉴藏宝玺 | 宣统御览之宝 |

| 收传印记 | (三印但见边缘不可辨) |

主题

| 【主题类别】 | 【主题(第一层)】 | 【主题(第二层)】 | 【主题说明】 |

| 主要主题 | 人物 | 高士(士人、隐士) | 董其昌画像 |

技法

| 【技法】 | 【技法细目】 |

| 白描 |

参考数据

| 【类别】 | 【参考数据】 |

| 收藏着录 | 石渠宝笈初编(养心殿),上册,页478 |

| 收藏着录 | 故宫书画录(卷三),第一册,页104 |

| 研究性论着 | 〈辋川诗〉绝句二十首,是王维(701-761)著名的一组诗作,歌咏辋川别业附近经常游览的二十处胜景,包括:孟城坳、华子冈、文杏馆、斤竹岭、鹿柴、木兰柴、茱萸沜、宫槐陌、临湖亭、南垞、攲湖、柳浪、栾家濑、金屑泉、白石滩、北垞、竹里馆、辛夷坞、漆园、椒园等。(注1)据近人考证,王维曾作辋川图画稿,并据此稿本在清源寺作了一幅辋川图壁画,此后五代与北宋时期流传不少摹本,为后人熟知的是郭忠恕(活动于十世纪中)的摹本及明代万历年间(1573-1619)根据此本摹刻的石刻拓本。从流传的石刻拓片与传郭忠恕摹本来看,都是配合诗题,以二十景作为表现形式,在性质上属于诗的附图。(注2)北宋流传的摹本中,有诗与画同在一卷的例子,不过后世以〈辋川诗〉作为书法内容的作品似乎不如画作来得普遍。董其昌(1555-1636)此册书于万历二十八年(1600),时年四十六岁。册末题识云:过荆溪访吴澈如年丈,出楮素属余书右丞辋川绝句。澈如爱右丞诗,且学之,欲逼人。愧余书不能学右军也。董其昌在前数年,特别热衷于寻访与研究王维的画迹,(注3)在讨论王维的画史地位时,他认为王维的「始用皴法」和王羲之的「一变钟体,凤翥鸾翔」同样重要。(注4)在书法上,他早年即对临习王羲之的书法感兴趣,例如万历七年(1579)在南京应试时,见到一幅唐摹王羲之的〈官奴帖〉,十分倾倒,用「字字骞翥,势奇而反正,藏锋裹铁,遒劲萧远」形容其特色,并发现与〈兰亭序〉之间有共通的笔法。二十余年后,于藏家吴廷处再见到此迹,遂临一本。(注5)此事推算起来,正值书写此件〈辋川诗〉的前后,对照法帖所见〈官奴帖〉,可以看到〈辋川诗〉中有许多类似〈官奴帖〉的笔法,尤其开始几行,用笔「藏锋裹铁」,含蓄收敛,将力量节制在笔画中。此外还显露与王羲之其他相关书迹的因素,包括〈集字圣教序〉及〈兰亭序〉,有些草书的写法则近似智永(活动于六世纪)〈真草千字文〉,他在跋中说:「愧余书不能学右军也。」实际是反映这时期在王书上下了许多工夫。董其昌书此册,可能还有一层涵义。万历二十六年(1598)董其昌因与当政者意见不合,调任湖广按察使,他以生病为由,辞去此职,在次年三月回到故乡松江,过着退隐的生活。(注6)二十八年(1600)暮春,到嘉兴(荆溪)访同年进士吴正志(澈如),完成此册,虽然是应吴氏之请,可能也是将自己隐居游乐的心情,投射在作为隐逸典型的〈辋川诗〉中吧。(何传馨) |

| 参考书目 | 1.何传馨,〈明董其昌书辋川诗 册〉,收入国立故宫博物院编辑委员会主编《文学名著与美术特展》(台北:国立故宫博物院,2001.10),页74-75、154-156。 2. 3. |

| 内容简介(中文) | 董其昌(公元一五五五—一六三六年)字玄宰,华亭(今上海)人,万历十六年进士,官至礼部尚书。明代后期书画及鉴藏、评论家。长于楷、行、草书。「辋川诗」绝句二十首,是唐代诗人王维的一组诗作,歌咏辋川别业附近二十处胜景。董其昌此册四十六岁书,用笔藏锋裹铁,十分含蓄。当时退职在家,或是将隐居游乐的心情,投射在作为隐逸典型的「辋川诗」中。 |

| 内容简介(中文) | 董其昌(1555-1636),江苏华亭人。字玄宰,号思白。万历十七年(1589)进士,官至礼部尚书。擅长真、行、草书各体,其中尤以行草书更为杰出,为晚明之冠。富收藏,亦精于鉴赏。着有《容台集》《画禅室随笔》等书阐释书画理论,影响后代艺术发展很深。行书王维辋川诗二十首。辋川在陜西省蓝田县南方,王维晚年在此风光幽美的地方建有别庄,计有〈华子冈〉、〈文杏馆〉、〈鹿柴〉、〈白石滩〉等二十景,王维除了为此景致奇胜的别业赋诗外,画史上也记载曾创作过〈辋川图〉。本册墨浓笔重,行书流畅灵动,而运笔提按顿挫,则有楷书的凝实。万历二十八年(1600)春末,董其昌赴浙江省嘉兴县拜访同年(万历十七年,1589)进士吴正志,吴氏出佳纸请董其昌书王维诗,遂成此册,时董氏四十六岁,为其传世行书作品中之前期佳作。此际董氏的行书,是以王羲之(303-379)〈兰亭叙〉和〈圣教序〉的风格为主导,并参有颜真卿(709-785)〈争座位帖〉的笔意,兼容并蓄诸家书风,而后自成一家之面貌。(许郭璜) |

| 内容简介(英文) | Tung Ch’i-ch’ang, a native of Shanghai, was a civil service graduate and served in the Ministry of Rites. He was one of the most influential painters, calligraphers, and connoisseurs of the late Ming and specialized in standard, running, and cursive script. “The Wang-ch’uan Poems”includes 2 truncated verses originally composed by the poet Wang Wei (701-761) singing the praises of 20 famous sites near his Wang-ch’uan villa. This work was transcribed by Tung at the age of 45. The brush tip is concealed yet forceful for an introverted manner. At home and retired from office, perhaps Tung expressed the joys of seclusion and travel by choosing “The Wang-ch’uan Poems”, which served as a model of reclusion for scholars. |

| 参考书目 | 〈明董其昌书辋川诗 册〉,收入李玉珉、何炎泉、邱士华主编《妙合神离-董其昌书画特展》(台北:国立故宫博物院,2016.01),页42-45、378-379。 |

【作品展示】

【下载地址】(支付后可显示下载链接,下载图片高清,无水印!默认提供【JPG快速浏览版】【JPG高清版】【TIF高清版】3个版本,百度网盘下载链接)

如何购买网站资源?