【作品基本信息】

| 作者 | 董其昌 |

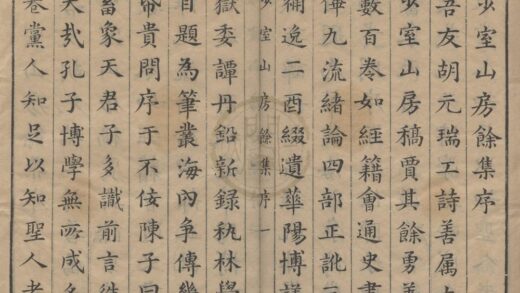

| 品名 | 三希堂法帖(三十二)册-明董其昌书倪宽传赞下并跋-1 |

| 朝代 | 明代 |

| 文件大小 | 773.86MB |

| 分辨率(DPI) | 300×300 |

| 像素大小 | 2831×2119 |

| 尺寸(CM) | 23.96×17.94 |

| 作品数量 | # |

| 作品收藏 | 台北故宫博物院 |

| 图片格式 | 默认提供TIF和JPG两个版本 |

基本数据

| 藏品类型 | 书法,法帖,墨拓 |

| 品名 | 清三希堂法帖(三十二) 册 明董其昌书倪宽传赞下并跋 |

| 分类 | 法帖 |

| 作者 | 董其昌 |

| 书体 | 行楷书;行草书 |

| 数量 | 一册:四十八开(本幅四十八开九十五幅) |

| 作品语文 | 汉文 |

| 释文 | 御刻三希堂石渠宝笈法帖第三十二册。(隶书)。明董其昌书。(楷书)。孝宣承统。纂修洪业。亦讲论六秇。招选茂异。而萧望之。梁丘贺。夏侯胜。韦玄成。严彭祖。尹更始。以儒术进。刘向。王褒。以文章显。将相则张安世。赵充国。魏相丙吉。于定国。杜延年。治民则黄霸。王成。龚遂。郑弘。赵信。臣韩延寿。尹翁归。赵广汉。严延年。张敞之属。皆有功迹见述于后世。亦其次也。(行楷书)。褚遂良有此帖。颇类八分。余以颜平原法为之。山谷所谓送明远序。非行非隶。屈曲瑰奇。差得百一耳。董其昌。(行草书)。 |

典藏尺寸

| 【位置】 | 【尺寸】(公分) |

| 本幅 | 24.4×16.8 |

| 全幅 | 32.1×40.4 |

质地

| 【质地位置】 | 【质地】 |

| 本幅 | 纸 |

题跋数据

| 【题跋类别】 | 【作者】 | 【位置】 | 【款识】 | 【书体】 | 【全文】 |

| 题跋 | 清高宗 | 本幅 | 乾隆甲戌春御题 | 行书 | 烟云尽态。宝笈三希萃法珍。好公天下寿贞珉。楼飞四面开屏障。神聚千秋作主宾。不□□□□□(杂赢刘夸博)广。略存魏晋要精真。□(游)丝灯影参□(元)契。□□□□□(大块文章沆)瀣□(津)。干□(隆)甲戌(公元一七五四年)春御□(题)。 |

|

印记: 乾隆宸翰、琴书道趣生、乾隆宸翰 |

|||||

| 题跋 | 本幅 | 楷书 | 粤自篆籀易为隶楷。渊源相继。代有师承。然各自为家。鲜克荟萃成帙。唐贞观初始汇辑钟王书迹。至宋遂有诸法帖之刻。厥后重刊续补。流布益多。我朝文治丕昭。内府所藏名人墨迹。菁华美富。迥逾前代。皇上性契羲爻。学贯仓史。每于万几之暇。深探八法之微。宝翰所垂。云章霞采。凤翥龙腾。综百氏而集其成。追二王而得其粹。又复品鉴精严。研究周悉。于诸家工拙真赝。如明镜之照。纤毫莫遁其形。先已出所藏名迹。令臣等编为石渠宝笈一书。犹念羣玉之秘。文人学士。末由仰窥。非勒之贞珉。不足以公天下。复命臣等择其尤者。重加编次。钩摹上石。俾临池者咸知模式。于是上自魏晋。下迄元明。正行草书。众美赅备。凡遇宸翰评跋。一皆敬摹于后。垂则古今。至历代名人题识之可采。及收藏玺印之可据者。亦具存焉。捴为三十二册。炳炳乎。麟麟乎。洵艺苑之巨观。墨林之极轨也。臣等窃考宋代诸法帖。淳化大观最着。乃淳化所刻仅十卷。大观太清楼续刻亦仅二十二卷。题跋印玺缺焉未备。今恭阅是帖。卷帙之富。审订之□□□□□□□□□(精。既已超越唐宋。加以)圣藻评隲。璧合珠连。焜耀册□□(府。而)自昔论述之片词。珍秘之偶记。并得蒙睿鉴。传美来兹。书契以来。实所希觏。臣等幸与校勘。□□(获覩)琳琅。仰识圣天子好古勤求。嘉惠来学。甄陶万世之心。有加无已。诚为溯正笔之本根。振同文之纲领。岂淳化诸刻所可同年而并论哉。谨拜手稽首附识数言于末。庶几永藉宝刻共不朽焉。乾隆十有五年。庚午(公元一七五0年)秋七月。臣梁诗正。臣蒋溥。臣汪由敦。臣嵇璜恭跋。总理。和硕和亲王。臣弘昼。和硕果亲王。臣弘曕。多罗慎郡王。臣允禧。排类。经筵讲官。太子少师协办大学士吏部尚书。臣梁诗正。经筵讲官。太子少保户部尚书世袭一等轻车都尉。臣蒋溥。经筵讲官户部左侍郎。臣嵇璜。经筵讲官。太子少师兵部右侍郎。臣汪由敦。校对。内阁学士兼礼部侍郎。臣董邦达。户部四川司郎中。臣戴临。监造。内务府都虞司郎中。臣清葆。内务府掌仪司员外郎。臣常在。内务府都虞司员外郎。臣时运。御书处监造。臣许梦熊。镌刻。臣宋璋。臣扣住。臣二格。臣焦林。 | ||

印记资料

| 【印记类别】 | 【印记】 |

| 收传印记 | 宜兴潘光组鉴藏书画碑帖章 |

| 作者印记 | 董玄宰 |

| 作者印记 | 董其昌印 |

参考数据

| 【类别】 | 【参考数据】 |

| 收藏着录 | 黄杰先生遗赠文物目录,页172 |

| 收藏着录 | 林志钧,〈三希堂帖考〉,《帖考》,(台北:华正书局,1985年),页451 |

【作品展示】

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-1.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-10.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-11.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-12.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-13.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-14.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-15.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-16.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-17.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-18.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-19.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-2.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-20.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-21.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-22.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-23.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-24.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-25.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-26.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-27.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-28.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-29.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-3.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-30.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-31.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-32.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-33.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-34.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-35.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-36.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-37.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-38.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-39.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-4.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-40.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-41.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-42.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-43.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-5.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-6.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-7.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-8.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-

册明董其昌书倪宽传赞下并跋-9.jpg)

三希堂法帖(三十二)册明董其昌书倪宽传赞下并跋-